“同济大学”的版本间的差异

| (未显示1个用户的3个中间版本) | |||

| 第1行: | 第1行: | ||

| + | [[文件:同济大学校徽.png|right|thumb|160px|同济大学校徽]] | ||

| + | [[文件:同济大学四平路校区校园风光—教学北楼.jpg|right|thumb|260px|同济大学四平路校区校园风光—教学北楼]] | ||

| + | [[文件:同济大学四平路校区—校门.jpg|right|thumb|260px|同济大学四平路校区—校门]] | ||

| + | [[文件:同济大学嘉定校区—校门.jpg|right|thumb|260px|同济大学嘉定校区—校门]] | ||

| + | [[文件:同济大学嘉定校区—校园风光.jpg|right|thumb|260px|同济大学嘉定校区—校园风光]] | ||

| + | [[文件:同济大学沪西校区—天佑楼 前景.jpg|right|thumb|260px|同济大学沪西校区—天佑楼 前景]] | ||

| + | [[文件:同济大学沪北校区—校门.jpg|right|thumb|260px|同济大学沪北校区—校门]] | ||

| + | [[文件:同济大学沪北校区—济成楼.jpg|right|thumb|260px|同济大学沪北校区—济成楼]] | ||

| + | [[文件:同济大学历史图片—吴淞校舍之大礼堂和工科教室(1920年代).jpg|right|thumb|260px|同济大学历史图片—吴淞校舍之大礼堂和工科教室(1920年代)]] | ||

| + | [[文件:同济大学历史图片—国庆十周年时的同济校门.jpg|right|thumb|260px|同济大学历史图片—国庆十周年时的同济校门]] | ||

| − | '''同济大学''' | + | '''同济大学''',[[中国]]研究型大学。中国最早的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过110多年的发展,同济大学已经成为一所特色鲜明、具有国际影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。现有全日制本科生17228人,硕士研究生13864人,博士研究生4717人。另有外国留学生3566人。 |

| + | |||

| + | 同济大学的前身是1907年[[德国]]医生埃里希•宝隆在上海创办的'''德文医学堂''',翌年改名'''同济德文医学堂'''。1912年与创办不久的同济德文工学堂合称'''同济德文医工学堂'''。1917年由华人接办,先后改称为同济医工学校和私立同济医工专门学校。1923年定名为同济大学,1927年成为国立大学。1937年[[抗日战争]]爆发后,同济大学经过六次搬迁,先后辗转沪、浙、赣、桂、滇等地,1940年迁至[[四川]][[宜宾]]的李庄古镇坚持办学。1946年回迁[[上海]]以后,发展成为以理、工、医、文、法五大学院著称的综合性大学。 | ||

| + | |||

| + | 在始于1949年的全国高校院系调整中,同济大学原有的文、法、医、理、机械、电机、造船、测绘等优势学科或支援其它高校,或整体搬迁内地。同时,全国10多所大学的土木建筑相关学科汇聚同济,使之成为国内土木建筑领域规模最大、学科最全的工科大学。1978年以后,学校实行"两个转变"——恢复对德交流由封闭办学向对外开放办学转变,由土木为主的工科大学向理工为主的多科性大学转变。1996年,'''上海城市建设学院'''和'''上海建筑材料工业学院'''并入,列为国家"211工程"建设高校。2000年,与'''上海铁道大学'''合并,组建成新的同济大学。2002年,列为国家"985工程"建设高校。2003年,上海航空工业学校划归同济大学管理。2004年,列为中管高校。 | ||

| + | |||

| + | 同济大学创校至今,先后培养了30余万名毕业生,造就了一大批杰出的政治家、科学家、教育家、社会活动家、企业家、医学专家和工程技术专家。校友中当选中国科学院、中国工程院两院院士的有140余人。 | ||

| + | |||

| + | 同济大学已建成世界规模最大的"多功能振动实验中心"、国内第一个"地面交通工具风洞中心"、国内第一个"城市轨道交通综合试验平台"、国内第一个"海底观测研究实验基地"等一批重大科研平台。先后承担了一系列国家重大专项、重大工程科研攻关,取得了大跨度桥梁关键技术、结构抗震防灾技术、城市交通智能诱导、城市污水处理、新能源汽车研发、国产化智能温室、遥感空间信息、大洋钻探、心房颤动分子遗传学等标志性科研成果。 | ||

| + | |||

| + | 秉承"与祖国同行,以科教济世"的优良传统,学校长期注重发挥优势学科和基础研究的溢出效应,不断拓展社会服务的形式和领域,积极为国家和地方社会建设发展作出贡献,为国内桥梁与隧道、铁路与城市轨道交通、水环境治理、抗震救灾、洋山深水港、上海世博会、崇明生态岛、新能源汽车等重大战略需求提供了强有力的科技支撑。学校与地方政府联合推动建设"环同济知识经济圈",年产值从初期2005年的不足30亿元发展到2016年的327亿元,开创了"三区融合、联动发展"校地合作的典范模式。 | ||

| + | |||

| + | 学校积极拓展国际合作,在对德为主的合作基础上,发展为以对欧洲合作为中心,拓展北美、辐射亚非的布局,先后建立了中德、中法、中意、中芬、中西、联合国等10个国际化合作平台学院,与200多所海外高校签订合作协议,与大众、西门子、拜耳和IBM等众多跨国企业共建了研究中心。学校先后发起成立了"中国绿色大学联盟"和"国际绿色校园联盟"并担任首届主席,当选联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席,是亚太地区第一所被授予"全球可持续校园杰出奖"的高校。 | ||

| + | |||

| + | 同济大学设有38个学院和二级办学机构,7家附属医院,6所附属中小学。有四平路、嘉定、沪西、沪北等4个校区,占地面积2.56平方公里,校舍总建筑面积171余万平方米,图书馆总藏书量400万余册。 | ||

| + | |||

| + | 学校拥有专任教师2708人,其中专业技术职务正高级945人,中国科学院院士9人,中国工程院院士8人(含中国工程院外籍院士1人),第三世界科学院院士2人,美国工程院外籍院士1人,瑞典皇家工程科学院外籍院士1人。教育部"长江计划"特聘(讲座)教授27人,国家重点基础研究发展计划首席科学家23人,国家重点研发计划首席科学家11人,国家杰出青年科学基金获得者42人,国家级教学名师5人。国家自然科学基金创新群体7个,教育部创新团队9个,国家级教学团队6个。 | ||

| + | |||

| + | 学校学科设置涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、哲学、文学、法学、教育学、艺术学等10个门类。现有本科招生专业75个(其中50个专业按17个专业大类招生),硕士学位一级学科授权点45个,专业硕士学位授权点17个,工程硕士授权领域26个,博士学位授权学科点涵盖一级学科30个,专业博士学位授权点3个,博士后流动站25个。其中,国家一级重点学科3个,国家二级重点学科(含培育)10个,上海高校一流学科17个。拥有3个国家重点实验室、1个国家工程实验室、1个国家协同创新中心、1个国家大型科学仪器中心、5个国家工程(技术)研究中心以及38个省部级重点实验室和工程(技术)研究中心。 | ||

| − | + | *'''校风''':严谨、求实、团结、创新 | |

| + | *'''校训''':同舟共济 | ||

| − | + | == 历史沿革 == | |

| − | + | ||

| + | *1907年10月 德文医学堂 | ||

| + | *1912年 4月 同济医工学堂 | ||

| + | *1917年 4月 同济医工学校 | ||

| + | *1923年 3月 同济大学 | ||

| + | *1927年 8月 国立同济大学 | ||

| + | *1937年 9月 迁浙江金华 | ||

| + | *1937年11月 迁江西赣州、吉安 | ||

| + | *1938年 7月 迁广西贺县八步镇 | ||

| + | *1938年 冬 迁云南昆明 | ||

| + | *1940年10月 迁四川宜宾李庄 | ||

| + | *1946年 4月 迁回上海 | ||

| + | *1949年5月27日 上海解放,6月25日市军管会接管同济大学 | ||

| + | *1949年 9月 文学院和法学院并入复旦大学 | ||

| + | *1949年10月 建国后,为高教部直属院校 | ||

| + | *1951年 理学院生物系并入华东师范大学;医学院迁往湖北武汉,后为武汉同济医科大学;工学院测量系迁往湖北武汉,后为武汉测绘科技大学。 | ||

| + | *1952年 工学院机械系、电机系、造船系并入上海交通大学;上海交大、复旦、圣约翰等11所高校的土建系、科、组并入 | ||

| + | *1954年 恢复研究生教育;由高教部划归城建部和建工部双重领导 | ||

| + | *1958年 改由建工部领导 | ||

| + | *1960年 6月 被列为建工部重点高校 | ||

| + | *1960年10月 被列为高教部重点工科院校 | ||

| + | *1966年 重新划归高教部领导 | ||

| + | *1979年 经国务院同意,恢复对德联系,成为中德科技、文化交流的窗口 | ||

| + | *1995年10月 国家教委和上海市人民政府正式宣布共建同济大学 | ||

| + | *1996年 7月 原上海建材工业学院和上海城建学院并入 | ||

| + | *2000年 4月 原上海铁道大学与同济大学合并 | ||

| + | *2002年 列入"985工程"重点建设高校 | ||

| + | *2003年 上海航空工业学校划归同济大学管理 | ||

| + | *2004年 列为中组部直管高校 | ||

| + | *2007年 建校100周年 | ||

| + | *2010年 教育部与上海市继续共建 | ||

| + | == 校领导 == | ||

| + | |||

| + | === 现任领导 === | ||

| + | |||

| + | *党委书记:方守恩 | ||

| + | **党委副书记:钟志华、马锦明、姜富明、徐建平 | ||

| + | **纪委书记:姜富明 | ||

| + | |||

| + | *校长:钟志华 | ||

| + | **常务副校长:伍江 | ||

| + | **副校长:江波、吴志强、吕培明、顾祥林 | ||

| + | |||

| + | === 历任领导 === | ||

| + | |||

| + | ====历任党委书记==== | ||

| + | |||

| + | *蒋梯云 1952.2-1953.1 | ||

| + | *薛尚实 1953.1-1959.5 | ||

| + | *王涛 1959.7-1977.10 | ||

| + | *黄耕夫 1977.10-1980.1 | ||

| + | *王零 1980.1-1984.4 | ||

| + | *张纪衡 1984.4-1991.5 | ||

| + | *王建云 1991.5-2000.3 | ||

| + | *程天权 2000.4-2001.2 | ||

| + | *周家伦 2001.2-2011.11 | ||

| + | *周祖翼 2011.11-2014.8 | ||

| + | *杨贤金 2014.12—2017.5 | ||

| + | |||

| + | ====历任校长==== | ||

| + | |||

| + | *埃里希.宝隆 1907.6─1909.3 | ||

| + | *福沙伯 1909.3—1917.3 | ||

| + | *贝伦子 1912—1919(工学);1921—1927(工学) | ||

| + | *沈恩孚 1917—1923(常务校董) | ||

| + | *袁希涛 1923—1927(常务校董) | ||

| + | *阮尚介 1917.3—1927.3 | ||

| + | *张仲苏 1927.8—1929.3 | ||

| + | *张群 1929.3—1929.6 | ||

| + | *胡庶华 1929.6—1932.9 | ||

| + | *翁之龙 1932.9—1939.4 | ||

| + | *赵士卿 1939.4—1940.7 | ||

| + | *周均时 1940.7—1942.2 | ||

| + | *丁文渊 1942.2—1944.7 | ||

| + | *徐诵明 1944.7—1946.6 | ||

| + | *董洗凡 1946.7—1947.9 | ||

| + | *丁文渊 1947.9—1948.12 | ||

| + | *夏坚白 1948.12—1953.11 | ||

| + | *薛尚实 1953.11—1959.4 | ||

| + | *王涛 1959.4—1977.10 | ||

| + | *李国豪 1977.10—1984.4 | ||

| + | *江景波 1984.4—1989.2 | ||

| + | *高廷耀 1989.2—1995.2 | ||

| + | *吴启迪 1995.2—2003.7 | ||

| + | *万钢 2003.7—2004.7(主持工作副校长);2004.7—2007.8(校长) | ||

| + | *裴钢 2007.8—2016.9 | ||

| + | |||

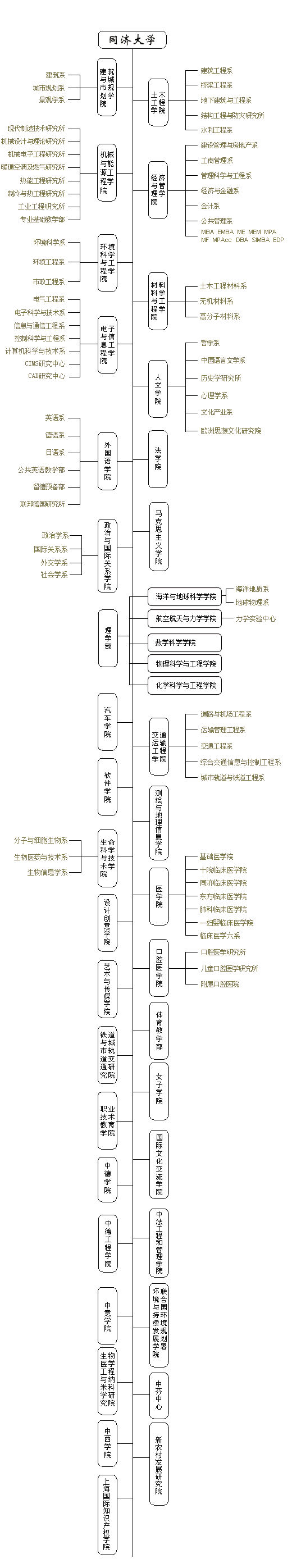

| + | == 院系设置 == | ||

| + | |||

| + | ::[[文件:同济大学院系设置.png]] | ||

| + | |||

| + | == 参考条目 == | ||

| + | |||

| + | *[[中国普通高校]] | ||

| + | |||

| + | [[Category:教育]] | ||

| + | [[Category:中国教育]] | ||

[[Category:中国普通高校]] | [[Category:中国普通高校]] | ||

| + | |||

| + | [[Category:211工程大学]] | ||

| + | |||

| + | [[Category:上海市]] | ||

2024年5月2日 (四) 12:25的最后版本

同济大学,中国研究型大学。中国最早的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过110多年的发展,同济大学已经成为一所特色鲜明、具有国际影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。现有全日制本科生17228人,硕士研究生13864人,博士研究生4717人。另有外国留学生3566人。

同济大学的前身是1907年德国医生埃里希•宝隆在上海创办的德文医学堂,翌年改名同济德文医学堂。1912年与创办不久的同济德文工学堂合称同济德文医工学堂。1917年由华人接办,先后改称为同济医工学校和私立同济医工专门学校。1923年定名为同济大学,1927年成为国立大学。1937年抗日战争爆发后,同济大学经过六次搬迁,先后辗转沪、浙、赣、桂、滇等地,1940年迁至四川宜宾的李庄古镇坚持办学。1946年回迁上海以后,发展成为以理、工、医、文、法五大学院著称的综合性大学。

在始于1949年的全国高校院系调整中,同济大学原有的文、法、医、理、机械、电机、造船、测绘等优势学科或支援其它高校,或整体搬迁内地。同时,全国10多所大学的土木建筑相关学科汇聚同济,使之成为国内土木建筑领域规模最大、学科最全的工科大学。1978年以后,学校实行"两个转变"——恢复对德交流由封闭办学向对外开放办学转变,由土木为主的工科大学向理工为主的多科性大学转变。1996年,上海城市建设学院和上海建筑材料工业学院并入,列为国家"211工程"建设高校。2000年,与上海铁道大学合并,组建成新的同济大学。2002年,列为国家"985工程"建设高校。2003年,上海航空工业学校划归同济大学管理。2004年,列为中管高校。

同济大学创校至今,先后培养了30余万名毕业生,造就了一大批杰出的政治家、科学家、教育家、社会活动家、企业家、医学专家和工程技术专家。校友中当选中国科学院、中国工程院两院院士的有140余人。

同济大学已建成世界规模最大的"多功能振动实验中心"、国内第一个"地面交通工具风洞中心"、国内第一个"城市轨道交通综合试验平台"、国内第一个"海底观测研究实验基地"等一批重大科研平台。先后承担了一系列国家重大专项、重大工程科研攻关,取得了大跨度桥梁关键技术、结构抗震防灾技术、城市交通智能诱导、城市污水处理、新能源汽车研发、国产化智能温室、遥感空间信息、大洋钻探、心房颤动分子遗传学等标志性科研成果。

秉承"与祖国同行,以科教济世"的优良传统,学校长期注重发挥优势学科和基础研究的溢出效应,不断拓展社会服务的形式和领域,积极为国家和地方社会建设发展作出贡献,为国内桥梁与隧道、铁路与城市轨道交通、水环境治理、抗震救灾、洋山深水港、上海世博会、崇明生态岛、新能源汽车等重大战略需求提供了强有力的科技支撑。学校与地方政府联合推动建设"环同济知识经济圈",年产值从初期2005年的不足30亿元发展到2016年的327亿元,开创了"三区融合、联动发展"校地合作的典范模式。

学校积极拓展国际合作,在对德为主的合作基础上,发展为以对欧洲合作为中心,拓展北美、辐射亚非的布局,先后建立了中德、中法、中意、中芬、中西、联合国等10个国际化合作平台学院,与200多所海外高校签订合作协议,与大众、西门子、拜耳和IBM等众多跨国企业共建了研究中心。学校先后发起成立了"中国绿色大学联盟"和"国际绿色校园联盟"并担任首届主席,当选联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席,是亚太地区第一所被授予"全球可持续校园杰出奖"的高校。

同济大学设有38个学院和二级办学机构,7家附属医院,6所附属中小学。有四平路、嘉定、沪西、沪北等4个校区,占地面积2.56平方公里,校舍总建筑面积171余万平方米,图书馆总藏书量400万余册。

学校拥有专任教师2708人,其中专业技术职务正高级945人,中国科学院院士9人,中国工程院院士8人(含中国工程院外籍院士1人),第三世界科学院院士2人,美国工程院外籍院士1人,瑞典皇家工程科学院外籍院士1人。教育部"长江计划"特聘(讲座)教授27人,国家重点基础研究发展计划首席科学家23人,国家重点研发计划首席科学家11人,国家杰出青年科学基金获得者42人,国家级教学名师5人。国家自然科学基金创新群体7个,教育部创新团队9个,国家级教学团队6个。

学校学科设置涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、哲学、文学、法学、教育学、艺术学等10个门类。现有本科招生专业75个(其中50个专业按17个专业大类招生),硕士学位一级学科授权点45个,专业硕士学位授权点17个,工程硕士授权领域26个,博士学位授权学科点涵盖一级学科30个,专业博士学位授权点3个,博士后流动站25个。其中,国家一级重点学科3个,国家二级重点学科(含培育)10个,上海高校一流学科17个。拥有3个国家重点实验室、1个国家工程实验室、1个国家协同创新中心、1个国家大型科学仪器中心、5个国家工程(技术)研究中心以及38个省部级重点实验室和工程(技术)研究中心。

- 校风:严谨、求实、团结、创新

- 校训:同舟共济

历史沿革

- 1907年10月 德文医学堂

- 1912年 4月 同济医工学堂

- 1917年 4月 同济医工学校

- 1923年 3月 同济大学

- 1927年 8月 国立同济大学

- 1937年 9月 迁浙江金华

- 1937年11月 迁江西赣州、吉安

- 1938年 7月 迁广西贺县八步镇

- 1938年 冬 迁云南昆明

- 1940年10月 迁四川宜宾李庄

- 1946年 4月 迁回上海

- 1949年5月27日 上海解放,6月25日市军管会接管同济大学

- 1949年 9月 文学院和法学院并入复旦大学

- 1949年10月 建国后,为高教部直属院校

- 1951年 理学院生物系并入华东师范大学;医学院迁往湖北武汉,后为武汉同济医科大学;工学院测量系迁往湖北武汉,后为武汉测绘科技大学。

- 1952年 工学院机械系、电机系、造船系并入上海交通大学;上海交大、复旦、圣约翰等11所高校的土建系、科、组并入

- 1954年 恢复研究生教育;由高教部划归城建部和建工部双重领导

- 1958年 改由建工部领导

- 1960年 6月 被列为建工部重点高校

- 1960年10月 被列为高教部重点工科院校

- 1966年 重新划归高教部领导

- 1979年 经国务院同意,恢复对德联系,成为中德科技、文化交流的窗口

- 1995年10月 国家教委和上海市人民政府正式宣布共建同济大学

- 1996年 7月 原上海建材工业学院和上海城建学院并入

- 2000年 4月 原上海铁道大学与同济大学合并

- 2002年 列入"985工程"重点建设高校

- 2003年 上海航空工业学校划归同济大学管理

- 2004年 列为中组部直管高校

- 2007年 建校100周年

- 2010年 教育部与上海市继续共建

校领导

现任领导

- 党委书记:方守恩

- 党委副书记:钟志华、马锦明、姜富明、徐建平

- 纪委书记:姜富明

- 校长:钟志华

- 常务副校长:伍江

- 副校长:江波、吴志强、吕培明、顾祥林

历任领导

历任党委书记

- 蒋梯云 1952.2-1953.1

- 薛尚实 1953.1-1959.5

- 王涛 1959.7-1977.10

- 黄耕夫 1977.10-1980.1

- 王零 1980.1-1984.4

- 张纪衡 1984.4-1991.5

- 王建云 1991.5-2000.3

- 程天权 2000.4-2001.2

- 周家伦 2001.2-2011.11

- 周祖翼 2011.11-2014.8

- 杨贤金 2014.12—2017.5

历任校长

- 埃里希.宝隆 1907.6─1909.3

- 福沙伯 1909.3—1917.3

- 贝伦子 1912—1919(工学);1921—1927(工学)

- 沈恩孚 1917—1923(常务校董)

- 袁希涛 1923—1927(常务校董)

- 阮尚介 1917.3—1927.3

- 张仲苏 1927.8—1929.3

- 张群 1929.3—1929.6

- 胡庶华 1929.6—1932.9

- 翁之龙 1932.9—1939.4

- 赵士卿 1939.4—1940.7

- 周均时 1940.7—1942.2

- 丁文渊 1942.2—1944.7

- 徐诵明 1944.7—1946.6

- 董洗凡 1946.7—1947.9

- 丁文渊 1947.9—1948.12

- 夏坚白 1948.12—1953.11

- 薛尚实 1953.11—1959.4

- 王涛 1959.4—1977.10

- 李国豪 1977.10—1984.4

- 江景波 1984.4—1989.2

- 高廷耀 1989.2—1995.2

- 吴启迪 1995.2—2003.7

- 万钢 2003.7—2004.7(主持工作副校长);2004.7—2007.8(校长)

- 裴钢 2007.8—2016.9