“阙题”的版本间的差异

| (未显示3个用户的6个中间版本) | |||

| 第1行: | 第1行: | ||

| − | <center>[[学生古诗词经典读本]] | + | <center>[[学生古诗词经典读本]]:[[学生古诗词经典读本(1-3年级)|1-3年级]] [[学生古诗词经典读本(4-6年级)|4-6年级]] [[学生古诗词经典读本(7—12年级)|7-12年级]] [[小学生必背古诗词|小学生必背75首]] [[唐诗三百首目录|唐诗三百首]]<span style="font-size: 100%; color:red;"><sup>▲</sup></span> [[千家诗目录|千家诗]] [[全唐诗·目录|全唐诗]] [[诗词名句]] [[学生古诗词经典读本补充名篇|其他名篇]] |

</center> | </center> | ||

---- | ---- | ||

| 第15行: | 第15行: | ||

<span style="font-size: 110%; color:red;">诗题与背景:</span> | <span style="font-size: 110%; color:red;">诗题与背景:</span> | ||

| − | + | [[文件:学生经典古诗词APP-安卓苹果通用.png|right|thumb|128px|]] | |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| + | 这是[[唐代诗人]][[刘眘虚]]所作的一首[[五言律诗]]。阙题,即缺题。阙,通“缺”。[[殷璠]]《河岳英灵集》辑录此诗时便没有题目,后人因以“阙题”名之。 | ||

<span style="font-size: 110%; color:red;">逐句释义:</span> | <span style="font-size: 110%; color:red;">逐句释义:</span> | ||

| − | <span style="font-size: 110%; color:green;">道由白云尽,春与青溪长:</span><span style="font-size: | + | <span style="font-size: 110%; color:green;">道由白云尽,春与青溪长:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> |

| − | + | 山路被白云隔断在尘境之外,春意与溪水同其悠长。 | |

| − | </span><br> | + | </span>又译:白云尽处开始了通向别墅的小路,一路春色伴随溪水悠悠绵长。<br> |

道由白云尽:指山路在白云尽处,也即在尘境之外。道,道路。由,因为。<br> | 道由白云尽:指山路在白云尽处,也即在尘境之外。道,道路。由,因为。<br> | ||

| − | + | 春:春意。<br> | |

| − | <span style="font-size: 110%; color:green;">时有落花至,远随流水香:</span><span style="font-size: | + | <span style="font-size: 110%; color:green;">时有落花至,远随流水香:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> |

| − | + | 不时有落花随溪水漂流而至,它从远处随流水漂来散发着芳香。 | |

| − | </span><br> | + | </span>后句又译:流水把它的清香带向远处。<br> |

远随流水香:流水即上溪水,因其长,故落花也只好远远跟着它,因而香随水流。意即青溪藉落花犹留春色。<br> | 远随流水香:流水即上溪水,因其长,故落花也只好远远跟着它,因而香随水流。意即青溪藉落花犹留春色。<br> | ||

| − | <span style="font-size: 110%; color:green;">闲门向山路,深柳读书堂:</span><span style="font-size: | + | <span style="font-size: 110%; color:green;">闲门向山路,深柳读书堂:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> |

| − | + | 闲静的屋门对着僻静的山路,茂密的柳树中掩藏着读书堂。 | |

</span><br> | </span><br> | ||

闲门向山路:门一开,便可见上山之路。闲门,指门前清净,环境清幽,俗客不至的门。<br> | 闲门向山路:门一开,便可见上山之路。闲门,指门前清净,环境清幽,俗客不至的门。<br> | ||

| 第52行: | 第42行: | ||

| − | <span style="font-size: 110%; color:green;">幽映每白日,清辉照衣裳:</span><span style="font-size: | + | <span style="font-size: 110%; color:green;">幽映每白日,清辉照衣裳:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> |

| − | + | 每当阳光映照幽深茂密的柳树,(穿行在柳阴下)只见缕缕清辉洒落衣裳。 | |

| − | </span> | + | </span><br> |

幽映:指“深柳”在阳光映照下的浓荫。<br> | 幽映:指“深柳”在阳光映照下的浓荫。<br> | ||

每:每当。<br> | 每:每当。<br> | ||

| + | |||

| + | [[文件:136阙题.jpg|center|thumb|400px|《阙题》题图]] | ||

<span style="font-size: 110%; color:red;">作品赏析:</span> | <span style="font-size: 110%; color:red;">作品赏析:</span> | ||

| + | 这首诗描写深山中一座别墅及其幽美环境。从语气看,当是写友人暮春山中的读书生活,写得从容自然。此诗句句写景,画意诗情,佳句盈篇,可推为刘眘虚的代表作。全诗按空间顺序写来,由远及近,从外向里而行,余韵萦绕,有一种异乎寻常的艺术魅力。 | ||

| − | + | 首联“道由白云尽,春与青溪长”,写进入深山的情景。“道由白云尽”,是说通向别墅的路是从白云尽处开始的,可见这里地势相当高峻。这样开头,便已藏过前面爬山一大段文字,省掉了许多拖沓。同时,它暗示作者已是走在通向别墅的路上,离别墅并不太远了。“春与青溪长”,伴随山路有一道溪水,其时正当春暖花开,山路悠长,溪水也悠长,而一路的春色又与溪水同其悠长。 | |

| − | |||

| + | 颔联“时有落花至,远随流水香”,紧承首联,细写青溪和春色,透露出作者的喜悦之情。不时有落花随溪水飘流而至,落花从远处随流水飘来散发着芳香。从中可以体味出作者遥想青溪上游一片繁花似锦的神情。这两句写读书堂附近的优美景色,更加烘托出此地乃读书学习的好地方。 | ||

| − | |||

| + | 颈联“闲门向山路,深柳读书堂”,描写朋友隐居的别墅。作者一路行走,一路观赏,别墅终于出现在眼前。抬头一看,“闲门向山路”。这里是没有多少人来打扰的,所以门也成了“闲门”。门一开,便可见上山之路。一间读书堂隐没在茂密的柳树之中。 | ||

| − | + | 尾联“幽映每白日,清辉照衣裳”,写读书堂之地的幽趣。直到这最末两句,诗中仍然没有写到主人的出迎与款待,很可能此时他已入山去了。所以作者只能独自在“深柳”下漫步。斑驳的清辉透过树叶映照下来,疏疏落落地投射在衣服上。诗到这里,戛然而止,给读者留下了思索余地,更增加了诗的韵味。 | |

| + | 这首诗全篇绘景,没有一句直接抒情,然而情韵盈然,意境幽美。作者巧妙地运用景语,不但写出风景,给风景抹上感情色彩,而且又藏有人物,人物的行动、神态、感情、心理活动乃至身份、地位等等,给读者带来了直觉的美感和形象之外的趣味。因而这首诗余韵萦绕,有一种异乎寻常的艺术魅力。 | ||

| − | |||

| − | + | '''名家点评:''' | |

| − | + | 明·钟惺、谭元春《唐诗归》:钟云:骨似王、孟,而气运隆厚或过之。 | |

| − | + | 明·唐汝询《汇编唐诗十集》:严整幽细,五言拗体中之佳者。 | |

| − | + | 清·顾安、何文焕《唐律消夏录》:水远、花香、山探、林密,书堂正当其处,何乐如云!看他“长”字、“时”字、“至”字、“远”字、“香”字,回环勾锁,一字不虚。“道由白云尽”是望见,“闲门向山路”是到来,非重复也。 | |

| + | 清·屈复《唐诗成法》:“幽映”总上六句,“白日”应“春”字,“清辉”应“幽映”字。 | ||

| − | + | 清·王阮亭、黄香石《唐贤三昧集笺注》:此中有元气,后人拟之,便浅薄无味。 | |

| − | + | ||

| − | + | 清·谭宗《近体秋阳》:清宕傲逸,纯乎古作,不徒所谓拗律已也。 | |

| − | + | 清·沈德潜《唐诗别裁》:每事过求,则当前妙境,忽而不领。解此意,方见其自然之趣。 | |

| − | + | 清·宋宗元《网师园唐诗笺》:纯乎天籁(“时有”二句下)。 | |

| − | + | 清·蘅塘退士、曹敏行《唐诗三百首》:此以“深柳”句为主,言由白云尽处而来,见溪水长流,落花浮至,而门向山开,堂极深窈,虽白口唯清辉幽映耳(“闲门”二句下)。 | |

| + | 清·李慈铭《越缦堂诗话》:“时有落花至,远随流水香”,十字亦有禅谛。 | ||

| + | 近代·高步瀛《唐宋诗举要》:王孟胜景(“时有”二句下)。 | ||

| − | + | 清·俞陛云《诗境浅说》:此寺起结皆不用谐律,弥见古雅。初学效之,恐有举鼎绝膑之患,仍以谐音为妥贴。 | |

| − | + | ||

| − | |||

| − | + | [[文件:《唐诗三百首》古籍版本之一73.jpg|center|thumb|400px|《唐诗三百首》古籍版本之一73]] | |

| + | [[文件:《唐诗三百首》古籍版本之一74.jpg|center|thumb|400px|《唐诗三百首》古籍版本之一74]] | ||

| − | |||

| − | + | <span style="font-size: 110%; color:red;">试题精选:</span> | |

| + | 1.白云深处,清溪岸边,山路蜿蜒,柳条掩映,体现了“读书堂”环境之( )(请用诗中的一个字概括,1分)。 | ||

| − | + | 参考答案:幽。 | |

| − | + | ||

| − | |||

| − | + | 2.诗人善于从感官的角度表现景物的特点,请以第二联为例分析。(3分) | |

| − | + | ||

| + | 参考答案:这一联从视觉角度描写了缤纷的落花,清澈的流水;从嗅觉的角度描写流水(花)的芳香,表现出环境的清静(优美宜人)。 | ||

| − | + | 3.诗的后四句营造了一种什么样的意境?表达了作者什么样的思想感情?请简要分析。(6分) | |

| − | + | 参考答案:后四句写山居本身:“门”前着一“闲”字,“柳”前着一“深”字,“映”前着一“幽”字,“辉”前着一“清”字,描绘了门朝山路,柳掩书斋,阳光映照,树影参差,清辉洒在衣襟上的画面,(2分)营造了一种幽雅清寂的意境(2分),表现了作者甘于淡泊而又自得其乐的畅适之情。(2分) | |

| + | 4.下列对本诗的理解和分析,不恰当的两项是( 、 )(5分) | ||

| + | A.首联是全景式的概括描写,写山路悠长,溪水悠长,而一路的春色又与溪水一样源源不绝,“长”字用得精妙,一下就把“春”这个概念具体、形象化了。 | ||

| − | + | B.颔联从细微处写青溪春景,把镜头对准溪水中的花瓣,用“时有”“远随”二词,暗示清溪上繁花似锦、芳香四溢、落英缤纷的景象,但“落花”流露出感伤之情。 | |

| − | + | C.尾联在表达上有创意,“幽映”“清辉”一般用来写月光,而这里则表现日光,足见柳树的茂密,书斋的幽深,以至使日光有月色之感。 | |

| − | + | D.本诗的写作线索是作者自己空间方位的变换,即诗人在自己的山居活动中,选取了几个富有代表性的镜头加以勾勒,从而表现自己的心境。 | |

| − | + | E.本诗写暮春山居,前四句状写优美的自然环境,后四句则直抒胸臆,努力表现山居生活的志趣,没有任何矫揉造作,诗情画意尽在其中。 | |

| − | + | 参考答案:B、E(B项“流露出感伤之情”错,应该是内心愉悦,毫无感伤之情。E项“直抒胸臆”错,是间接抒情,通篇写景,没有一处直接表露自己情感的地方。) | |

| − | |||

| − | + | 5.下列对这首诗的理解和赏析,最恰当的两项是( 、 )(5 分) | |

| − | + | A.“道由白云尽”,云路并写,表现了道路之高远,环境之清幽。 | |

| − | + | B.“闲门向山路”,叙中含情,写出了作者远离尘世的孤寂生活。 | |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| + | C.“深柳读书堂”,融情于景,流露了作者一心向学的沉静安详。 | ||

| + | D.“清辉照衣裳”,直抒胸臆,传达出作者真实自然的心理感受。 | ||

| + | E. 三、四两句写落花随着流水远远而来,又随着流水远远而去,流露出淡淡的忧伤。 | ||

| + | 参考答案:A、C(B“孤寂”应该为“宁静”。D“直抒胸臆”的理解与分析失当。E“淡淡的忧伤”错。) | ||

<span style="font-size: 110%; color:red;">作者简介:</span> | <span style="font-size: 110%; color:red;">作者简介:</span> | ||

| − | + | [[刘眘虚]],[[唐朝诗人]]。字挺卿。《[[全唐诗]]》作江东人。据谢先模先生考证,应是新吴(今[[江西]][[奉新县]])人。详见一九八〇年第四期《学术月刊》。[[开元]]进士。[[天宝]]时,官夏县令。诗一卷。《全唐诗》收录其诗作17首。眘,古“慎”字。 | |

2021年6月20日 (日) 07:25的最后版本

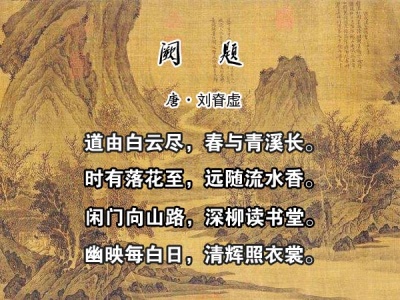

唐·刘眘虚

道由白云尽,春与青溪长。

时有落花至,远随流水香。

闲门向山路,深柳读书堂。

幽映每白日,清辉照衣裳。

诗题与背景:

这是唐代诗人刘眘虚所作的一首五言律诗。阙题,即缺题。阙,通“缺”。殷璠《河岳英灵集》辑录此诗时便没有题目,后人因以“阙题”名之。

逐句释义:

道由白云尽,春与青溪长:

山路被白云隔断在尘境之外,春意与溪水同其悠长。

又译:白云尽处开始了通向别墅的小路,一路春色伴随溪水悠悠绵长。

道由白云尽:指山路在白云尽处,也即在尘境之外。道,道路。由,因为。

春:春意。

时有落花至,远随流水香:

不时有落花随溪水漂流而至,它从远处随流水漂来散发着芳香。

后句又译:流水把它的清香带向远处。

远随流水香:流水即上溪水,因其长,故落花也只好远远跟着它,因而香随水流。意即青溪藉落花犹留春色。

闲门向山路,深柳读书堂:

闲静的屋门对着僻静的山路,茂密的柳树中掩藏着读书堂。

闲门向山路:门一开,便可见上山之路。闲门,指门前清净,环境清幽,俗客不至的门。

深柳:茂密的柳树。

幽映每白日,清辉照衣裳:

每当阳光映照幽深茂密的柳树,(穿行在柳阴下)只见缕缕清辉洒落衣裳。

幽映:指“深柳”在阳光映照下的浓荫。

每:每当。

作品赏析:

这首诗描写深山中一座别墅及其幽美环境。从语气看,当是写友人暮春山中的读书生活,写得从容自然。此诗句句写景,画意诗情,佳句盈篇,可推为刘眘虚的代表作。全诗按空间顺序写来,由远及近,从外向里而行,余韵萦绕,有一种异乎寻常的艺术魅力。

首联“道由白云尽,春与青溪长”,写进入深山的情景。“道由白云尽”,是说通向别墅的路是从白云尽处开始的,可见这里地势相当高峻。这样开头,便已藏过前面爬山一大段文字,省掉了许多拖沓。同时,它暗示作者已是走在通向别墅的路上,离别墅并不太远了。“春与青溪长”,伴随山路有一道溪水,其时正当春暖花开,山路悠长,溪水也悠长,而一路的春色又与溪水同其悠长。

颔联“时有落花至,远随流水香”,紧承首联,细写青溪和春色,透露出作者的喜悦之情。不时有落花随溪水飘流而至,落花从远处随流水飘来散发着芳香。从中可以体味出作者遥想青溪上游一片繁花似锦的神情。这两句写读书堂附近的优美景色,更加烘托出此地乃读书学习的好地方。

颈联“闲门向山路,深柳读书堂”,描写朋友隐居的别墅。作者一路行走,一路观赏,别墅终于出现在眼前。抬头一看,“闲门向山路”。这里是没有多少人来打扰的,所以门也成了“闲门”。门一开,便可见上山之路。一间读书堂隐没在茂密的柳树之中。

尾联“幽映每白日,清辉照衣裳”,写读书堂之地的幽趣。直到这最末两句,诗中仍然没有写到主人的出迎与款待,很可能此时他已入山去了。所以作者只能独自在“深柳”下漫步。斑驳的清辉透过树叶映照下来,疏疏落落地投射在衣服上。诗到这里,戛然而止,给读者留下了思索余地,更增加了诗的韵味。

这首诗全篇绘景,没有一句直接抒情,然而情韵盈然,意境幽美。作者巧妙地运用景语,不但写出风景,给风景抹上感情色彩,而且又藏有人物,人物的行动、神态、感情、心理活动乃至身份、地位等等,给读者带来了直觉的美感和形象之外的趣味。因而这首诗余韵萦绕,有一种异乎寻常的艺术魅力。

名家点评:

明·钟惺、谭元春《唐诗归》:钟云:骨似王、孟,而气运隆厚或过之。

明·唐汝询《汇编唐诗十集》:严整幽细,五言拗体中之佳者。

清·顾安、何文焕《唐律消夏录》:水远、花香、山探、林密,书堂正当其处,何乐如云!看他“长”字、“时”字、“至”字、“远”字、“香”字,回环勾锁,一字不虚。“道由白云尽”是望见,“闲门向山路”是到来,非重复也。

清·屈复《唐诗成法》:“幽映”总上六句,“白日”应“春”字,“清辉”应“幽映”字。

清·王阮亭、黄香石《唐贤三昧集笺注》:此中有元气,后人拟之,便浅薄无味。

清·谭宗《近体秋阳》:清宕傲逸,纯乎古作,不徒所谓拗律已也。

清·沈德潜《唐诗别裁》:每事过求,则当前妙境,忽而不领。解此意,方见其自然之趣。

清·宋宗元《网师园唐诗笺》:纯乎天籁(“时有”二句下)。

清·蘅塘退士、曹敏行《唐诗三百首》:此以“深柳”句为主,言由白云尽处而来,见溪水长流,落花浮至,而门向山开,堂极深窈,虽白口唯清辉幽映耳(“闲门”二句下)。

清·李慈铭《越缦堂诗话》:“时有落花至,远随流水香”,十字亦有禅谛。

近代·高步瀛《唐宋诗举要》:王孟胜景(“时有”二句下)。

清·俞陛云《诗境浅说》:此寺起结皆不用谐律,弥见古雅。初学效之,恐有举鼎绝膑之患,仍以谐音为妥贴。

试题精选:

1.白云深处,清溪岸边,山路蜿蜒,柳条掩映,体现了“读书堂”环境之( )(请用诗中的一个字概括,1分)。

参考答案:幽。

2.诗人善于从感官的角度表现景物的特点,请以第二联为例分析。(3分)

参考答案:这一联从视觉角度描写了缤纷的落花,清澈的流水;从嗅觉的角度描写流水(花)的芳香,表现出环境的清静(优美宜人)。

3.诗的后四句营造了一种什么样的意境?表达了作者什么样的思想感情?请简要分析。(6分)

参考答案:后四句写山居本身:“门”前着一“闲”字,“柳”前着一“深”字,“映”前着一“幽”字,“辉”前着一“清”字,描绘了门朝山路,柳掩书斋,阳光映照,树影参差,清辉洒在衣襟上的画面,(2分)营造了一种幽雅清寂的意境(2分),表现了作者甘于淡泊而又自得其乐的畅适之情。(2分)

4.下列对本诗的理解和分析,不恰当的两项是( 、 )(5分)

A.首联是全景式的概括描写,写山路悠长,溪水悠长,而一路的春色又与溪水一样源源不绝,“长”字用得精妙,一下就把“春”这个概念具体、形象化了。

B.颔联从细微处写青溪春景,把镜头对准溪水中的花瓣,用“时有”“远随”二词,暗示清溪上繁花似锦、芳香四溢、落英缤纷的景象,但“落花”流露出感伤之情。

C.尾联在表达上有创意,“幽映”“清辉”一般用来写月光,而这里则表现日光,足见柳树的茂密,书斋的幽深,以至使日光有月色之感。

D.本诗的写作线索是作者自己空间方位的变换,即诗人在自己的山居活动中,选取了几个富有代表性的镜头加以勾勒,从而表现自己的心境。

E.本诗写暮春山居,前四句状写优美的自然环境,后四句则直抒胸臆,努力表现山居生活的志趣,没有任何矫揉造作,诗情画意尽在其中。

参考答案:B、E(B项“流露出感伤之情”错,应该是内心愉悦,毫无感伤之情。E项“直抒胸臆”错,是间接抒情,通篇写景,没有一处直接表露自己情感的地方。)

5.下列对这首诗的理解和赏析,最恰当的两项是( 、 )(5 分)

A.“道由白云尽”,云路并写,表现了道路之高远,环境之清幽。

B.“闲门向山路”,叙中含情,写出了作者远离尘世的孤寂生活。

C.“深柳读书堂”,融情于景,流露了作者一心向学的沉静安详。

D.“清辉照衣裳”,直抒胸臆,传达出作者真实自然的心理感受。

E. 三、四两句写落花随着流水远远而来,又随着流水远远而去,流露出淡淡的忧伤。

参考答案:A、C(B“孤寂”应该为“宁静”。D“直抒胸臆”的理解与分析失当。E“淡淡的忧伤”错。)

作者简介:

刘眘虚,唐朝诗人。字挺卿。《全唐诗》作江东人。据谢先模先生考证,应是新吴(今江西奉新县)人。详见一九八〇年第四期《学术月刊》。开元进士。天宝时,官夏县令。诗一卷。《全唐诗》收录其诗作17首。眘,古“慎”字。