“长沙过贾谊宅”的版本间的差异

| (未显示3个用户的7个中间版本) | |||

| 第1行: | 第1行: | ||

| − | <center>[[学生古诗词经典读本]] | + | <center>[[学生古诗词经典读本]]:[[学生古诗词经典读本(1-3年级)|1-3年级]] [[学生古诗词经典读本(4-6年级)|4-6年级]] [[学生古诗词经典读本(7—12年级)|7-12年级]] [[小学生必背古诗词|小学生必背75首]] [[唐诗三百首目录|唐诗三百首]]<span style="font-size: 100%; color:red;"><sup>▲</sup></span> [[千家诗目录|千家诗]] [[全唐诗·目录|全唐诗]] [[诗词名句]] [[学生古诗词经典读本补充名篇|其他名篇]] |

</center> | </center> | ||

---- | ---- | ||

| 第15行: | 第15行: | ||

<span style="font-size: 110%; color:red;">诗题与背景:</span> | <span style="font-size: 110%; color:red;">诗题与背景:</span> | ||

| − | + | [[文件:学生经典古诗词APP-安卓苹果通用.png|right|thumb|128px|]] | |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| + | 《长沙过贾谊宅》是[[唐代诗人]][[刘长卿]]一首[[七言律诗]]。全诗意境悲凉,真挚感人,堪称唐人七律中的精品。[[贾谊]],西汉文帝时政治家、文学家。曾被贬为长沙王太傅,长沙有其故址。《元和郡县志》:“贾谊宅在(长沙)县南四十步。” | ||

| + | [[至德(唐朝)|至德]]元载(756年),[[唐肃宗]]即位,刘长卿被任命到苏州下属的长洲县当县尉。不久被诬入狱,遇大赦获释。[[上元(唐肃宗)|上元]]元年(760年)春,被贬为潘州南巴(今[[广东]][[电白]])尉,但刘长卿并未到南巴实际任职。[[唐代宗]][[大历]]五年(770年)以后,历任转运使判官,知淮西、鄂岳转运留后。因为性格刚强,得罪了鄂岳观察使吴仲孺,被诬为贪赃,再次贬为睦州(今[[浙江]][[淳安]])司马。[[唐德宗]][[建中]]二年(781年),又受任随州(今湖北随县)刺史。世称“刘随州”。784年([[兴元]]元年)和785年([[贞元]]元年)间,淮西节度使李希烈割据称王,与唐王朝军队在湖北一带激战,刘长卿即在此期间离开随州。离开随州后,大约流寓江州,晚岁入淮南节度使幕。此诗作于刘长卿被贬谪期间,具体时间不详。 | ||

| 第33行: | 第25行: | ||

<span style="font-size: 110%; color:green;">三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | <span style="font-size: 110%; color:green;">三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | ||

| − | + | (贾谊)被贬到此地滞留三年,万古留下你客居楚地的悲哀。 | |

</span><br> | </span><br> | ||

谪(zhé)宦:官吏被贬职流放。<br> | 谪(zhé)宦:官吏被贬职流放。<br> | ||

| 第42行: | 第34行: | ||

<span style="font-size: 110%; color:green;">秋草独寻人去后,寒林空见日斜时:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | <span style="font-size: 110%; color:green;">秋草独寻人去后,寒林空见日斜时:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | ||

| − | + | 踏着秋草独自寻觅你的足迹,寒林里只见夕阳西斜。 | |

</span><br> | </span><br> | ||

独:一作“渐”。<br> | 独:一作“渐”。<br> | ||

| 第49行: | 第41行: | ||

<span style="font-size: 110%; color:green;">汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | <span style="font-size: 110%; color:green;">汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | ||

| − | + | 为何明君却独对你恩疏情薄,湘水无情怎知我对你的凭吊? | |

</span><br> | </span><br> | ||

汉文:指汉文帝。汉文帝在历史上有明主之称,但他始终不能重用贾谊。<br> | 汉文:指汉文帝。汉文帝在历史上有明主之称,但他始终不能重用贾谊。<br> | ||

| 第56行: | 第48行: | ||

<span style="font-size: 110%; color:green;">寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | <span style="font-size: 110%; color:green;">寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | ||

| − | + | 这江山荒凉草木凋零的地方,可怜你究竟何故被贬此地呢? | |

</span><br> | </span><br> | ||

摇落处:一作“正摇落”。摇落,荒凉。<br> | 摇落处:一作“正摇落”。摇落,荒凉。<br> | ||

| 第63行: | 第55行: | ||

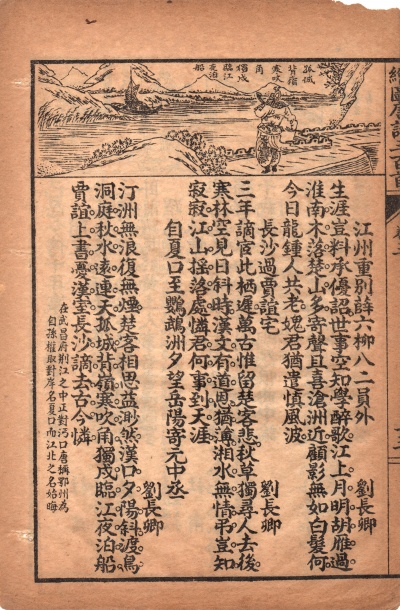

| − | + | [[文件:189长沙过贾谊宅.jpg|center|thumb|400px|《长沙过贾谊宅》题图]] | |

| − | + | <span style="font-size: 110%; color:red;">作品赏析:</span> | |

| − | + | 这是一首怀古诗。刘长卿仕途坎坷,多次遭贬,因而对贾谊那样的历史人物,也易起共鸣。这是他被贬经过长沙贾谊故居时所作的一首七言律诗。首联明写贾谊,暗喻自身贬谪。颔联写贾谊古宅萧条冷落的景色,一派黯然景象。颈联写贾谊见疏,当年凭吊屈原,隐约联系自己而今凭吊贾谊。尾联抒发自己放逐天涯的哀婉叹喟。全诗语言含蓄蕴藉,感情哀楚动人,运典无痕,议论有致。 | |

| − | + | 首联“三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲”,首联写贾谊被贬长沙三年,只落得“万古”留悲。贾谊是汉文帝时著名的政论家,出为长沙王太傅三年。后虽被召回京城,但不得大用。上下句意钩连相生,呼应紧凑,给人以抑郁沉重的悲凉之感。“此”字,点出了“贾谊宅”。“栖迟”,象鸟儿那样的敛翅歇息,飞不起来,暗喻贾谊的失意。“楚客”,流落在楚地的客子,指贾谊,也包括自己和别的游人。一个“悲”字,直贯篇末,奠定了全诗凄怆忧愤的基调,不仅切合贾谊的一生,也暗寓了作者自己迁谪的悲苦命运。 | |

| − | |||

| − | + | 颔联“秋草独寻人去后,寒林空见日斜时”,用典贴切自然,吊贾谊而用了贾谊名作的成句。贾谊在《鵩鸟赋》中有“庚子日斜……野鸟入室兮,主人将去”等话语,“日斜”、“人去”是原文。诗句中说秋草多么无情呀,只在主人离去后才猛长,巧妙地嵌入了“人去”两个字;作者凭吊贾谊故居时正是太阳偏西时,又巧妙地嵌入了“日斜”两个字。两处嵌入都与诗意和诗风水乳交融般和谐,真是妙手偶得,浑然天成。两句诗抒情浓烈,对贾谊故居的荒凉冷落表示了深深的惋惜,进一步说是对封建社会人才的埋没表示出愤愤不平,也关联了作者自身的遭遇。“秋草”,“寒林”,“人去”,“日斜”,渲染出贾谊故宅一片萧条冷落的景象,而在这样的氛围中,作者还要去“独寻”,一种景仰向慕、寂寞兴叹的心情,油然而生。寒林日斜,不仅是眼前所见,也是贾谊当时的实际处境,也暗示了李唐王朝难以挽转的衰颓趋势。 | |

| + | 颈联“汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知”,汉文帝是历史上“有道”的好皇帝(曾有“文景之治”),对贾谊尚且这样薄恩,那么,当今昏聩无能的唐代宗,对刘长卿当然更谈不上什么恩遇了。作者的一贬再贬,沉沦坎坷,也就是必然的了。这就是所谓“言外之意”。作者将暗讽的笔触曲折地指向当今皇上,手法是相当高妙的。接着,笔锋一转,写出了这一联的对句“湘水无情吊岂知”。这也是颇得含蓄之妙的。湘水无情,流去了多少年光。楚国的屈原哪能知道上百年后,贾谊会来到湘水之滨吊念自己(贾谊写有《吊屈原赋》)。西汉的贾谊更想不到近千年后作者又会迎着萧瑟的秋风来凭吊自己的遗址。作者借用贾谊写《吊屈原赋》的典故,用湘水无情地日夜流逝,来抒发作者对前贤的深切凭吊和自己内心的无限愤懑之情。 | ||

| − | + | 尾联“寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯”,江山寂寥,秋风吹过,黄叶飘零,既写自然景色的萧瑟凄凉,同时更象征着李唐王朝的衰败局势。结句故作问语也很有新意。明明贾谊到长沙的原因是清楚的,却还要发此一问,诗歌就起了波澜,有了回旋的余味。所以沈德潜称赞说:“谊之迁谪本因被谗,今云‘何事而来’,含情不尽。”正说到此诗曲折含蓄的风格上去了。“君”,既指贾谊,也指代作者自己;“怜君”,不仅是怜人,更是怜己。“何事到天涯”,可见二人原本不应该放逐到天涯。既有对贾谊身世的感慨,同时也衬托出作者自己抑郁悲凉、痛苦无奈的心境。 | |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| 第141行: | 第104行: | ||

《岘佣说诗》:“汉文有道”一联可谓工矣。上联“芳草独寻人去后,寒林空见日斜时”疑为空写,不知“人去”句即用《鵩赋》“主人将去”,“日斜”句即用“庚子日斜”。可悟运典之妙,水中着盐,如是如是。 | 《岘佣说诗》:“汉文有道”一联可谓工矣。上联“芳草独寻人去后,寒林空见日斜时”疑为空写,不知“人去”句即用《鵩赋》“主人将去”,“日斜”句即用“庚子日斜”。可悟运典之妙,水中着盐,如是如是。 | ||

| − | |||

| − | |||

2021年6月20日 (日) 08:53的最后版本

唐·刘长卿

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知。

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯。

诗题与背景:

《长沙过贾谊宅》是唐代诗人刘长卿一首七言律诗。全诗意境悲凉,真挚感人,堪称唐人七律中的精品。贾谊,西汉文帝时政治家、文学家。曾被贬为长沙王太傅,长沙有其故址。《元和郡县志》:“贾谊宅在(长沙)县南四十步。”

至德元载(756年),唐肃宗即位,刘长卿被任命到苏州下属的长洲县当县尉。不久被诬入狱,遇大赦获释。上元元年(760年)春,被贬为潘州南巴(今广东电白)尉,但刘长卿并未到南巴实际任职。唐代宗大历五年(770年)以后,历任转运使判官,知淮西、鄂岳转运留后。因为性格刚强,得罪了鄂岳观察使吴仲孺,被诬为贪赃,再次贬为睦州(今浙江淳安)司马。唐德宗建中二年(781年),又受任随州(今湖北随县)刺史。世称“刘随州”。784年(兴元元年)和785年(贞元元年)间,淮西节度使李希烈割据称王,与唐王朝军队在湖北一带激战,刘长卿即在此期间离开随州。离开随州后,大约流寓江州,晚岁入淮南节度使幕。此诗作于刘长卿被贬谪期间,具体时间不详。

逐句释义:

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲:

(贾谊)被贬到此地滞留三年,万古留下你客居楚地的悲哀。

谪(zhé)宦:官吏被贬职流放。

栖迟:居留,滞留。暗喻贾谊的失意。

万古:暗含贾谊被贬对历代文人士大夫精神上的深远影响。

楚客:指贾谊,也包括自己和别的游人。长沙古属楚国境。客,一作“国”。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时:

踏着秋草独自寻觅你的足迹,寒林里只见夕阳西斜。

独:一作“渐”。

日斜时:贾谊在长沙时,有“鵩”(古书上说的一种不吉祥的鸟,形似猫头鹰)飞入其居室,以为不祥,乃作《鵩鸟赋》,中有“庚子日斜兮,鵩集予舍”及“野鸟入室兮,主人将去”语。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知:

为何明君却独对你恩疏情薄,湘水无情怎知我对你的凭吊?

汉文:指汉文帝。汉文帝在历史上有明主之称,但他始终不能重用贾谊。

湘水无情吊岂知:贾谊往长沙,渡湘水时,曾为赋以吊屈原。

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯:

这江山荒凉草木凋零的地方,可怜你究竟何故被贬此地呢?

摇落处:一作“正摇落”。摇落,荒凉。

怜君:实怜己。

天涯:常指极远的地方。

作品赏析:

这是一首怀古诗。刘长卿仕途坎坷,多次遭贬,因而对贾谊那样的历史人物,也易起共鸣。这是他被贬经过长沙贾谊故居时所作的一首七言律诗。首联明写贾谊,暗喻自身贬谪。颔联写贾谊古宅萧条冷落的景色,一派黯然景象。颈联写贾谊见疏,当年凭吊屈原,隐约联系自己而今凭吊贾谊。尾联抒发自己放逐天涯的哀婉叹喟。全诗语言含蓄蕴藉,感情哀楚动人,运典无痕,议论有致。

首联“三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲”,首联写贾谊被贬长沙三年,只落得“万古”留悲。贾谊是汉文帝时著名的政论家,出为长沙王太傅三年。后虽被召回京城,但不得大用。上下句意钩连相生,呼应紧凑,给人以抑郁沉重的悲凉之感。“此”字,点出了“贾谊宅”。“栖迟”,象鸟儿那样的敛翅歇息,飞不起来,暗喻贾谊的失意。“楚客”,流落在楚地的客子,指贾谊,也包括自己和别的游人。一个“悲”字,直贯篇末,奠定了全诗凄怆忧愤的基调,不仅切合贾谊的一生,也暗寓了作者自己迁谪的悲苦命运。

颔联“秋草独寻人去后,寒林空见日斜时”,用典贴切自然,吊贾谊而用了贾谊名作的成句。贾谊在《鵩鸟赋》中有“庚子日斜……野鸟入室兮,主人将去”等话语,“日斜”、“人去”是原文。诗句中说秋草多么无情呀,只在主人离去后才猛长,巧妙地嵌入了“人去”两个字;作者凭吊贾谊故居时正是太阳偏西时,又巧妙地嵌入了“日斜”两个字。两处嵌入都与诗意和诗风水乳交融般和谐,真是妙手偶得,浑然天成。两句诗抒情浓烈,对贾谊故居的荒凉冷落表示了深深的惋惜,进一步说是对封建社会人才的埋没表示出愤愤不平,也关联了作者自身的遭遇。“秋草”,“寒林”,“人去”,“日斜”,渲染出贾谊故宅一片萧条冷落的景象,而在这样的氛围中,作者还要去“独寻”,一种景仰向慕、寂寞兴叹的心情,油然而生。寒林日斜,不仅是眼前所见,也是贾谊当时的实际处境,也暗示了李唐王朝难以挽转的衰颓趋势。

颈联“汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知”,汉文帝是历史上“有道”的好皇帝(曾有“文景之治”),对贾谊尚且这样薄恩,那么,当今昏聩无能的唐代宗,对刘长卿当然更谈不上什么恩遇了。作者的一贬再贬,沉沦坎坷,也就是必然的了。这就是所谓“言外之意”。作者将暗讽的笔触曲折地指向当今皇上,手法是相当高妙的。接着,笔锋一转,写出了这一联的对句“湘水无情吊岂知”。这也是颇得含蓄之妙的。湘水无情,流去了多少年光。楚国的屈原哪能知道上百年后,贾谊会来到湘水之滨吊念自己(贾谊写有《吊屈原赋》)。西汉的贾谊更想不到近千年后作者又会迎着萧瑟的秋风来凭吊自己的遗址。作者借用贾谊写《吊屈原赋》的典故,用湘水无情地日夜流逝,来抒发作者对前贤的深切凭吊和自己内心的无限愤懑之情。

尾联“寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯”,江山寂寥,秋风吹过,黄叶飘零,既写自然景色的萧瑟凄凉,同时更象征着李唐王朝的衰败局势。结句故作问语也很有新意。明明贾谊到长沙的原因是清楚的,却还要发此一问,诗歌就起了波澜,有了回旋的余味。所以沈德潜称赞说:“谊之迁谪本因被谗,今云‘何事而来’,含情不尽。”正说到此诗曲折含蓄的风格上去了。“君”,既指贾谊,也指代作者自己;“怜君”,不仅是怜人,更是怜己。“何事到天涯”,可见二人原本不应该放逐到天涯。既有对贾谊身世的感慨,同时也衬托出作者自己抑郁悲凉、痛苦无奈的心境。

名家点评:

《唐诗品汇》:刘云:怨甚(“汉文有道”二句下)。

《唐音癸签》:“秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。”初读之似海语,不知其最确切也,谊《鵩赋》云:“四月孟夏,庚子日斜,野鸟入室,主人将去。”“日斜”、“人去”,即用谊语,略无痕迹。

《唐诗选脉会通评林》:周敬曰:哀怨之甚,《鵩赋》中语,自然妙合。周珽曰:以风雅之神,行感忾之思,正如《鵩鸟》一赋,直欲悲吊千古。吴山民云;三、四无限凄伤,一结黯然。

《唐风定》:深悲极怨,乃复妍秀温和,妙绝千古。

《唐诗贯珠》:松秀轻圆,中唐风致。

《增订唐诗摘钞》:黄生曰:后四句语语打到自家身上,怜贾正所以自怜也。三、四“人去”、“日斜”,皆《鵩赋》中字,妙在用事无痕。

《山满楼笺注唐诗七言律》:笔法顿挫,言外有无穷感慨,不愧中唐高调。

《大历诗略》:极沉挚以澹缓出之,结乃深悲而反咎之也。读此诗须得其言外自伤意,苟非迁客,何以低回如此?

《唐诗笺要》:怨语难工,难在澹宕婉深耳。“秋草”、“湘水”二语,尤当隽绝千古。

《唐诗别裁》:谊之迁谪,本因被谗,今云何事而来,含情不尽。

《精选七律耐吟集》:“一唱三叹息,慷慨有余哀”,此种是也。

《昭昧詹言》:首二句叙贾谊宅,三四“过”字,五六入议,收以自己托意,亦全是言外有作诗人在,过宅人在。

《湘绮楼说诗》:运典无痕迹。

《岘佣说诗》:“汉文有道”一联可谓工矣。上联“芳草独寻人去后,寒林空见日斜时”疑为空写,不知“人去”句即用《鵩赋》“主人将去”,“日斜”句即用“庚子日斜”。可悟运典之妙,水中着盐,如是如是。

试题精选:

1.这首诗表面上咏的是古人古事,实际上还是着眼于今人今事,“于曲折处微露讽世之意”。请结合后两联诗句做具体说明,注意分条作答。(6分)

参考答案:

(1)颈联出句要注意 “有道”和“犹”字。号称“有道”的汉文帝,对贾谊尚且这样薄恩,那么,当时昏聩无能的唐代宗,对刘长卿当然更谈不上什么恩遇了。这就是所谓“言外之意”。(2分)

(2)颈联的对句在说:楚国的屈原哪能知道上百年后,贾谊会来到湘水之滨吊念自己;西汉的贾谊更想不到近千年后的刘长卿又会迎着萧瑟的秋风来凭吊自己的遗址。后来者的心曲,当世没有人能理解,诗人由衷地在寻求知音,真切地表现了那种抑郁无诉、徒呼负负的心境。(2分)

(3)读尾联的出句,好像刘长卿就在宅前徘徊,暮色更浓了,江山更趋寂静。它象征着当时国家的衰败局势。(2分)

(4)尾联对句中的“君”,既代贾谊,也指刘长卿自己;“怜君”,不仅是怜人,更是怜己。这里的弦外音是:我和您都是无罪的呵,为什么要受到这样严厉的惩罚!这是对强加在他们身上的不合理现实的强烈控诉。 (2分)

(4个要点,分析3处即可得满分,意思对即可,但必须结合诗句的具体内容,并能分析出诗人的思想情感。)

2.本诗首联第二句的关键字是哪个字?请简要分析该字的表达效果。(5分)

参考答案:一个“悲”字,(1分)直贯篇末,奠定了全诗凄怆忧愤的基调,(2分)不仅切合贾谊的一生,(1分)也暗寓了刘长卿自己迁谪的悲苦命运。 (1分)

3.这首诗表现作者什么样的情感?请结合全诗简要分析。

参考答案:表现了作者对自身迁谪命运的无限感伤和对强加于身的不合理现实的强烈控诉。诗歌前四句借感慨贾谊悲凉的命运和对贾谊故宅萧条冷落的景象描写,寄寓了诗人对迁谪命运的悲叹;后四句表面上写贾谊的见疏实际将暗讽的笔触曲折地指向当今皇上,借对贾谊命运的悲慨、哀怜表达诗人对自身命运的哀惋叹喟和对现实的讽刺。

4.颔联两句中的独空二字用得十分传神,请简要赏析。

参考答案:独,独自,在萧条冷落的氛围中诗人还要去独寻,表现出其对贾谊的景仰向慕和难掩的孤独落寞。空,形象地写出了物是人非的黯然气氛,表现了诗人伤斯人已去的痛苦、怅惘之情。两字共同创造出悲凉感伤的意境氛围。

5.本诗颔联景物描写有何作用?试作简析。

参考答案:颔联通过对人去后、日斜时的秋草、寒林等景物的描写,渲染了长沙贾谊故宅的萧条、冷落、寂寥的氛围,烘托了作者孤独、寂寞的心境,为下文抒发感慨做铺垫。

作者简介:

刘长卿(?—约789年),唐朝诗人。字文房,宣城(今安徽宣州)人,后迁居洛阳,河间(今属河北)为其郡望。天宝进士,曾任长洲县尉,因事下狱,两遭贬谪,量移睦州司马,官终随州刺史。世称刘随州。诗多写政治失意之感,也有反映离乱之作,善于描绘自然景物,风格简淡。长于五言,称为“五言长城”。有《刘随州诗集》,《全唐诗》编其诗五卷,收录其诗作508首。(《唐诗纪事》卷二六、《唐才子传》卷二)