“暮春即事”的版本间的差异

来自中文百科,文化平台

| 第15行: | 第15行: | ||

《暮春即事》是[[宋代]]诗人[[叶采]]所作的一首[[七言绝句]]。《[[千家诗]]》收录此诗。 | 《暮春即事》是[[宋代]]诗人[[叶采]]所作的一首[[七言绝句]]。《[[千家诗]]》收录此诗。 | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| 第41行: | 第36行: | ||

<span style="font-size: 110%; color:red;">作品赏析:</span> | <span style="font-size: 110%; color:red;">作品赏析:</span> | ||

| + | 这是一首咏读书的诗。写的是古代读书人的读书场景。头两句表现书房的宁静;后两句写读书。诗的大意是:一对栖身在屋瓦的麻雀竟飞到读书的桌子上来了,还错杂着一点一点的杨花飘落在写字的砚池里。我清闲地坐在小窗下读《周易》,不知道春光归去,已有多少时候了。《周易》,也称《易经》,为“五经”之一,是封建士人必读的教科书。此诗虽未正面写自己如何专注读书,如何身心交融于内容淳厚的儒家典籍之中,但却用时光的流逝,觉而不察来巧妙地突现这一切。 | ||

| − | + | 此诗采用动静结合的手法,把古代读书人埋头读书而不觉时日流逝的情景活托了出来,笔调轻松,给人一种悠闲恬淡的情趣。 | |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

2020年12月12日 (六) 10:28的版本

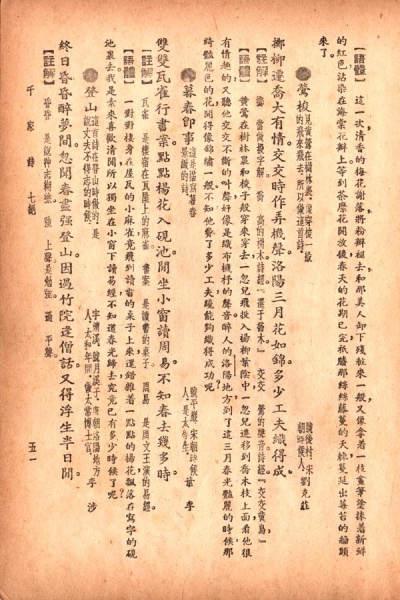

宋·叶采

双双瓦雀行书案,点点杨花入砚池。

闲坐小窗读周易,不知春去几多时。

诗题与背景:

《暮春即事》是宋代诗人叶采所作的一首七言绝句。《千家诗》收录此诗。

逐句释义:

双双瓦雀行书案,点点杨花入砚池:

一对栖身在屋瓦的麻雀竟飞到读书的桌子上来了(或解为麻雀的影子在书案上移动),还错杂着一点一点的杨花飘落在写字的砚池里。

瓦雀:在屋瓦上活动的鸟雀,或为麻雀。

行书案:瓦雀的影子在书案上移动。书案,读书的桌子。

杨花:柳絮,是柳树的种子和种子上附生的茸毛,老熟时随风飘散,柳絮里面的小黑点就是种子。

砚池:砚台,研墨的文具,有石头的,有瓦的。

闲坐小窗读周易,不知春去几多时:

我清闲地坐在小窗下读《周易》,不知道春光归去,已有多少时候了。

周易:儒家经典著作。

作品赏析:

这是一首咏读书的诗。写的是古代读书人的读书场景。头两句表现书房的宁静;后两句写读书。诗的大意是:一对栖身在屋瓦的麻雀竟飞到读书的桌子上来了,还错杂着一点一点的杨花飘落在写字的砚池里。我清闲地坐在小窗下读《周易》,不知道春光归去,已有多少时候了。《周易》,也称《易经》,为“五经”之一,是封建士人必读的教科书。此诗虽未正面写自己如何专注读书,如何身心交融于内容淳厚的儒家典籍之中,但却用时光的流逝,觉而不察来巧妙地突现这一切。

此诗采用动静结合的手法,把古代读书人埋头读书而不觉时日流逝的情景活托了出来,笔调轻松,给人一种悠闲恬淡的情趣。

作者简介: