“司马光”的版本间的差异

| 第1行: | 第1行: | ||

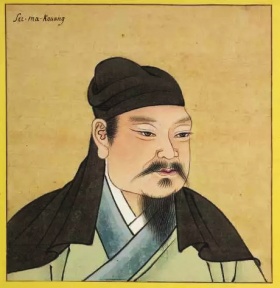

| − | [[文件:94042.jpg|right|thumb| | + | [[文件:司马光像.jpg|right|thumb|280px|司马光像。来源:《历代帝王圣贤名臣大儒遗像》(Portraits de Chinois celebres),约绘制于清康熙(18世纪)以后,现藏于法国国家图书馆。]] |

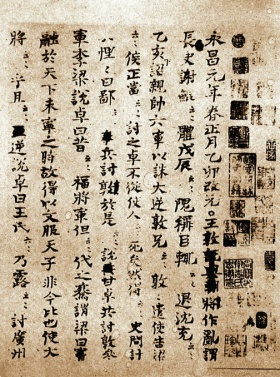

| + | [[文件:94042.jpg|right|thumb|280px|司马光主编《资治通鉴》时残存的墨迹,内容为自东晋元帝永昌元年正月起的提纲]] | ||

'''司马光'''([[汉语拼音]]:Sima Guang,1019-1086),[[北宋]]大臣、文学家、政治家、史学家。字君实,号迂叟,世称“涑水先生”。[[陕西]]夏县(今属[[山西]])涑水乡人。[[宋仁宗]][[赵祯]][[宝元]]元年(1038)举[[进士]]甲科,屡迁天章阁待制兼侍讲、知谏院等,遇事敢言,力持正论。当[[嘉祐]](1056~1063)、[[治平]](1064~1067)之世,襄助[[韩琦]],辅立英宗,调停两宫。英宗[[治平]]三年,撰《通志》8卷奏呈,颇为英宗重视,命设局续修。[[宋神宗]][[赵顼]]即位,擢翰林学士,名其书曰《[[资治通鉴]]》,并亲自作序,俾日进读。生平著作甚多,主要有史学巨著《资治通鉴》以及《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》、《书仪》、《家范》等。 | '''司马光'''([[汉语拼音]]:Sima Guang,1019-1086),[[北宋]]大臣、文学家、政治家、史学家。字君实,号迂叟,世称“涑水先生”。[[陕西]]夏县(今属[[山西]])涑水乡人。[[宋仁宗]][[赵祯]][[宝元]]元年(1038)举[[进士]]甲科,屡迁天章阁待制兼侍讲、知谏院等,遇事敢言,力持正论。当[[嘉祐]](1056~1063)、[[治平]](1064~1067)之世,襄助[[韩琦]],辅立英宗,调停两宫。英宗[[治平]]三年,撰《通志》8卷奏呈,颇为英宗重视,命设局续修。[[宋神宗]][[赵顼]]即位,擢翰林学士,名其书曰《[[资治通鉴]]》,并亲自作序,俾日进读。生平著作甚多,主要有史学巨著《资治通鉴》以及《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》、《书仪》、《家范》等。 | ||

2020年6月4日 (四) 16:41的版本

司马光(汉语拼音:Sima Guang,1019-1086),北宋大臣、文学家、政治家、史学家。字君实,号迂叟,世称“涑水先生”。陕西夏县(今属山西)涑水乡人。宋仁宗赵祯宝元元年(1038)举进士甲科,屡迁天章阁待制兼侍讲、知谏院等,遇事敢言,力持正论。当嘉祐(1056~1063)、治平(1064~1067)之世,襄助韩琦,辅立英宗,调停两宫。英宗治平三年,撰《通志》8卷奏呈,颇为英宗重视,命设局续修。宋神宗赵顼即位,擢翰林学士,名其书曰《资治通鉴》,并亲自作序,俾日进读。生平著作甚多,主要有史学巨著《资治通鉴》以及《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》、《书仪》、《家范》等。

7岁时,不仅能背《左氏春秋》,还能讲明白书的要意;并且做出了“砸缸救友”这一件震动京洛的事。宋仁宗天圣九年(1031年),司马光随父亲司马池从东京出发,一路经洛阳、潼关、宝鸡,过秦岭,前往四川广元,出任利州转运使,在栈道上遇着巨蟒,他沉着冷静地手持利剑,扎进巨蟒的尾巴上,使巨蟒疼痛得一震,滚下了深不可测的栈道下边。

宝元年中进土,宋仁宗末年任天章阁待制兼侍讲知谏院。他立志编撰《通志》,作为封建统治的借鉴。王安石行新政,他竭力反对,与安石在帝前争论,强调祖宗之法不可变。被命为枢密副使,坚辞不就,于熙宁三年(1070年)出知永兴军(现在陕西省西安市)。次年退居洛阳。元丰八年哲宗即位,高太皇太后听政,召他入京主国政,次年任尚书左仆射、兼门下传郎,数月间尽废新法,罢黜新党。为相八个月病死,追封温国公。

王安石当政,推行新法,司马光极力反对,以意见不被采取,乃求外任。熙宁三年(1070),以端明殿学士知永兴军(今陕西西安)。次年,改判西京(今河南洛阳)御史台。从此居洛阳15年,六任闲职,皆以书局自随,专意编纂《资治通鉴》。元丰七年(1084)书成。哲宗即位,太皇太后高氏听政,召司马光为门下侍郎,进尚书左仆射,成为元祐更化的领袖人物。他任相不到一年,新法罢废殆尽(见元祐更化)。元祐元年(1086)病死。赠太师、温国公,谥文正。司马光学识渊博,史学之外,音乐、律历、天文、书数无所不通,但不喜释、老之学。

司马光的主要成就反映在学术上。其中最大的贡献,莫过于主持编写《资治通鉴》。宋神宗熙宁年间,司马光强烈反对王安石变法,上疏请求外任。熙宁四年(1071年),他判西京御史台,自此居洛阳十五年,不问政事。在此期间,司马光主持编撰了294卷近400万字的编年体史书《资治通鉴》。司马光为此书付出毕生精力,成书不到2年,他便积劳而逝,《资治通鉴》从发凡起例至删削定稿,司马光都亲自动笔,不假他人之手。

《资治通鉴》是我国最大的一部编年史,全书共二百九十四卷,通贯古今,上起战国初期韩、赵、魏三家分晋(公元前403年),下迄五代(后梁、后唐、后晋、后汉、后周)末年赵匡胤(宋太祖)灭后周以前(公元959年),凡一千三百六十二年。作者把这一千三百六十二年的史实,依时代先后,以年月为经,以史实为纬,顺序记写;对于重大的历史事件的前因后果,与各方面的关联都交代得清清楚楚,使读者对史实的发展能够一目了然。宋元之际史学家胡三省说:“为人君而不知《通鉴》,则欲治而不知自治之源,恶乱而不知防乱之术。为人臣而不知《通鉴》,则上无以事君,下无以治民。……乃如用兵行师,创法立制,而不知迹古人之所以得,鉴古人之所以失,则求胜而败,图利而害,此必然者也。”(《新注资治通鉴序》)王应麟说:“自有书契以来,未有如《通鉴》者。”清代大史学家王鸣盛说:“此天地间必不可无之书,亦学者不可不读之书”(《十七史商榷》卷1)。近代著名学者梁启超评价《通鉴》时说:“司马温公《通鉴》,亦天地一大文也。其结构之宏伟,其取材之丰赡,使后世有欲著通史者,势不能不据以为蓝本,而至今卒未有能愈之者焉。温公亦伟人哉!”

司马光著述颇多。除了《资治通鉴》,还有《通鉴举要历》八十卷、《稽古录》二十卷、《本朝百官公卿表》六卷。此外,他在文学、经学、哲学乃至医学方面都进行过钻研和著述,主要代表作有《翰林诗草》、《注古文学经》、《易说》、《注太玄经》、《注扬子》、《书仪》、《游山行记》、《续诗治》、《医问》、《涑水纪闻》、《类篇》、《司马文正公集》等。在历史上,司马光曾被奉为儒家三圣之一(其余两人是孔子和孟子)。《训俭示康》收入高中语文课本。