“登鹳雀楼”的版本间的差异

| (未显示5个用户的17个中间版本) | |||

| 第1行: | 第1行: | ||

| − | + | <center>[[学生古诗词经典读本]]:[[学生古诗词经典读本(1-3年级)|1-3年级]]<span style="font-size: 100%; color:red;"><sup>▲</sup></span> [[学生古诗词经典读本(4-6年级)|4-6年级]] [[学生古诗词经典读本(7—12年级)|7-12年级]] [[小学生必背古诗词|小学生必背75首]] [[唐诗三百首目录|唐诗三百首]]<span style="font-size: 100%; color:red;"><sup>▲</sup></span> [[千家诗目录|千家诗]]<span style="font-size: 100%; color:red;"><sup>▲</sup></span> [[全唐诗·目录|全唐诗]] [[诗词名句]] [[学生古诗词经典读本补充名篇|其他名篇]] | |

| − | <center><span style="font-size: | + | </center> |

| − | <span style="font-size: 110%;">[[王之涣]]</span><br><br> | + | ---- |

| − | <span style="font-size: | + | <br> |

| + | <center><span style="font-size: 150%; color:red;">'''登鹳雀楼'''</span><br><br> | ||

| + | <span style="font-size: 110%;">唐·[[王之涣]]</span><br><br> | ||

| + | <span style="font-size: 128%; color:green;"> | ||

白日依山尽,黄河入海流。<br> | 白日依山尽,黄河入海流。<br> | ||

欲穷千里目,更上一层楼。<br> | 欲穷千里目,更上一层楼。<br> | ||

| 第8行: | 第11行: | ||

| − | + | <span style="font-size: 110%; color:red;">诗题与背景:</span> | |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | [[ | + | [[文件:学生经典古诗词APP-安卓苹果通用.png|right|thumb|128px|已获得软件著作权,免费下载使用|link=http://gs.zwbk2009.com/app/]] |

| + | |||

| + | 《登鹳雀楼》是[[唐代诗人]][[王之涣]]所作的一首[[五言绝句]],也是王之涣仅存的六首绝句之一。《[[唐诗三百首]]》和《[[千家诗]]》皆收录此诗。鹳雀楼,位于今[[山西省]][[永济市]][[蒲州古城]]西面的[[黄河]]东岸。始建于公元557—571年,由[[北周]]大将军[[宇文护]]建造,为一座军事戍楼,历唐经宋存世约七百余年,于元朝初年毁于战火。2001年7月,[[永济市]]根据历史资料,在其旧址附近恢复重建鹳雀楼。新楼于2002年9月正式对游人开放。 | ||

| + | |||

| + | 王之涣早年及第(科举时代考试中选,特指考取[[进士]]),曾任过冀州衡水(今[[河北]][[衡水]])县主薄,不久因遭人诬陷而罢官,不到三十岁的王之涣从此过上了访友漫游的生活。写这首诗的时候,王之涣只有三十五岁。 | ||

| + | |||

| + | 有人认为这首诗是盛唐处士[[朱斌]]所作,名曰《登楼》,其依据是盛唐太学生[[芮挺章]]编选的《国秀集》,《国秀集》是现存最早的唐诗选本。在这本集子中还选录了王之涣的诗三篇,唯独没有《登鹳雀楼》一诗。清[[康熙]]年间修纂的《[[全唐诗]]》虽收入了王之涣《登鹳雀楼》一诗,但又加注说:“一作朱斌诗”;同时也收入了朱斌处士的《登楼》诗,亦在诗下加注云:“一作王之涣诗”。上海辞书出版社的《唐诗鉴赏辞典》注《登鹳雀楼》诗曰:“此诗作者一作朱斌,题为《登楼》。” | ||

<span style="font-size: 110%; color:red;">逐句释义:</span> | <span style="font-size: 110%; color:red;">逐句释义:</span> | ||

| + | |||

| + | <span style="font-size: 110%; color:green;">白日依山尽,黄河入海流:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | ||

| + | 太阳依傍着山峦西下,黄河向着大海东流。 | ||

| + | </span><br> | ||

| + | 白日:指太阳。<br> | ||

| + | 依:依傍。<br> | ||

| + | 尽:尽头,消失。<br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <span style="font-size: 110%; color:green;">欲穷千里目,更上一层楼:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | ||

| + | 要想看尽千里风光,就得再登上一层楼。 | ||

| + | </span>比喻想要取得更大的成功,就要付出更多的努力。<br> | ||

| + | 欲:想要。<br> | ||

| + | 穷:穷尽。<br> | ||

| + | 更:更加;再。<br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <span style="font-size: 100%; color:red;">【注】“欲穷千里目,更上一层楼”,习近平主席在讲话、文章中多次引用:①欲穷千里目,更上一层楼。这是我对中塔关系和上海合作组织发展的期许。我们愿同塔方伙伴携手并肩,为实现我们共同的目标而不懈努力。——习近平在塔吉克斯坦媒体发表署名文章《让中塔友好像雄鹰展翅》(2014年9月10日) ②“欲穷千里目,更上一层楼。”中南关系已经站在新的历史起点上,双方加强合作的意愿强烈。我们愿同南方一道,抓住机遇,乘势而上,推动中南全面战略伙伴关系不断迈上新台阶,更好造福两国人民。——习近平在南非《星报》发表署名文章《让友谊、合作的彩虹更加绚丽夺目》(2015年12月1日)</span> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | [[文件:229登鹳雀楼.jpg|center|thumb|400px|《登鹳雀楼》题图]] | ||

| + | [[文件:登鹳雀楼 插图-2.jpg|center|thumb|400px|《登鹳雀楼》插图:白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。]] | ||

| + | [[文件:鹳雀楼.jpg|center|thumb|400px|'''欲穷千里目,更上一层楼''' 鹳雀楼,始建于公元557~571年,由[[北周]]大将军[[宇文护]]建造,为一座军事戍楼,历唐经宋存世约七百余年,于元朝初年毁于战火。2001年7月,[[永济市]]根据历史资料,在其旧址附近恢复重建鹳雀楼。新楼于2002年9月正式对游人开放。]] | ||

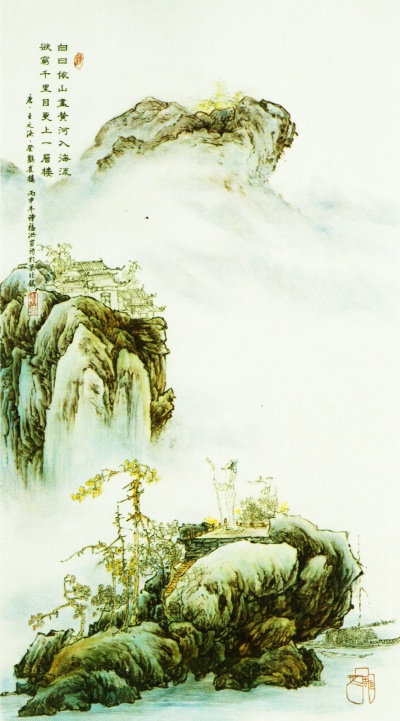

| + | [[文件:《登鹳雀楼》,华三川(1930—2004)作.jpg|center|thumb|400px|《登鹳雀楼》,华三川(1930—2004)作]] | ||

| + | [[文件:《登鹳雀楼》瓷画,钟福洪绘.jpg|center|thumb|400px|《登鹳雀楼》瓷画,钟福洪绘]] | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <span style="font-size: 110%; color:red;">作品赏析:</span> | ||

| + | |||

| + | 这首诗写作者在登高望远中表现出来的不凡的胸襟抱负,反映了盛唐时期人们积极向上的进取精神。 | ||

| + | |||

| + | 前两句写所见。“白日依山尽”写山,“黄河入海流”写水。用极其朴素、浅显的语言,既形象又高度概括地把进入广大视野的万里河山,收入短短十个字中,画面宽广辽远。 | ||

| + | |||

| + | 后两句写所想。“欲穷千里目”,写诗人一种无止境探求的愿望,还想看得更远,看到目力所能达到的地方,就要站得更高些,“更上一层楼”。 | ||

| + | |||

| + | 诗句看来只是平铺直叙地写出了这一登楼的过程,但其含意深远。“千里”“一层”都是虚数,是诗人想象中纵横两方面的空间。“欲穷”“更上”包含了多少希望,多少憧憬。这两句“欲穷千里目,更上一层楼”是发表议论,与前两句“白日依山尽,黄河入海流”写景诗承接得十分自然、十分紧密,从而把诗篇推引入更高的境界,向读者展示了更大的视野。也正因为这两句包含朴素哲理的议论,使之成为了千古传诵的名句。 | ||

| + | |||

| + | 绝句总共只有两联,而两联都用对仗。沈德潜在《唐诗别裁》中选录这首诗时曾指出:“四语皆对,读来不嫌其排,骨高故也。” | ||

| + | |||

| + | |||

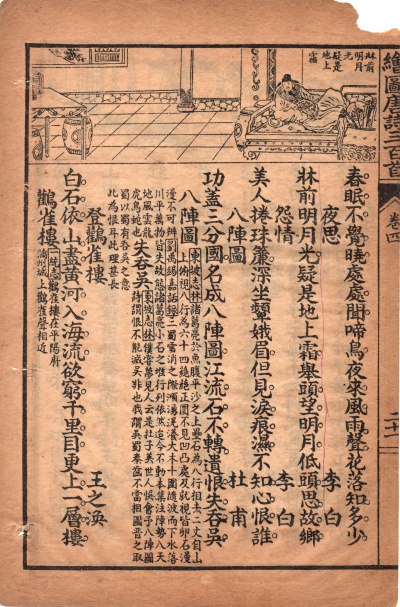

| + | [[文件:《唐诗三百首》古籍版本之一100.jpg|center|thumb|400px|《唐诗三百首》古籍版本之一100]] | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <span style="font-size: 110%; color:red;">作者简介:</span> | ||

| + | |||

| + | [[王之涣]](688~742年),[[唐朝诗人]]。字季凌,并州晋阳(今[[山西]][[太原]])人,早年由并州迁居至绛州(今山西[[新绛县]])。曾任冀州衡水主簿,后因受谤毁,去官归乡里。15年后出任文安县尉,在任内去世。官文安县尉。豪放不羁,常击剑悲歌。其诗多被当时乐工制曲歌唱,以描写边疆风光著称。《全唐诗》收录其诗作六首。(《唐诗纪事》卷二六、《唐才子传》卷三) | ||

| + | == 参考 == | ||

| + | *[[中华经典诵读工程实施方案]] | ||

| + | *[[唐诗三百首]] | ||

| + | *[[《小学生诵读 唐诗一百首》学习软件|《小学生诵读 唐诗一百首》目录]] | ||

| + | *[[小学生必背古诗词]] | ||

| + | *[[中华古诗词经典名句]] | ||

| 第31行: | 第89行: | ||

[[Category:诗词]] | [[Category:诗词]] | ||

[[Category:唐诗]] | [[Category:唐诗]] | ||

| − | [[Category: | + | [[Category:中华古诗词经典名句]] |

| + | [[Category:唐诗一百首]] | ||

[[Category:中文字典]] | [[Category:中文字典]] | ||

[[Category:D音词语]] | [[Category:D音词语]] | ||

[[Category:登]] | [[Category:登]] | ||

2021年6月18日 (五) 03:27的最后版本

唐·王之涣

白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

诗题与背景:

《登鹳雀楼》是唐代诗人王之涣所作的一首五言绝句,也是王之涣仅存的六首绝句之一。《唐诗三百首》和《千家诗》皆收录此诗。鹳雀楼,位于今山西省永济市蒲州古城西面的黄河东岸。始建于公元557—571年,由北周大将军宇文护建造,为一座军事戍楼,历唐经宋存世约七百余年,于元朝初年毁于战火。2001年7月,永济市根据历史资料,在其旧址附近恢复重建鹳雀楼。新楼于2002年9月正式对游人开放。

王之涣早年及第(科举时代考试中选,特指考取进士),曾任过冀州衡水(今河北衡水)县主薄,不久因遭人诬陷而罢官,不到三十岁的王之涣从此过上了访友漫游的生活。写这首诗的时候,王之涣只有三十五岁。

有人认为这首诗是盛唐处士朱斌所作,名曰《登楼》,其依据是盛唐太学生芮挺章编选的《国秀集》,《国秀集》是现存最早的唐诗选本。在这本集子中还选录了王之涣的诗三篇,唯独没有《登鹳雀楼》一诗。清康熙年间修纂的《全唐诗》虽收入了王之涣《登鹳雀楼》一诗,但又加注说:“一作朱斌诗”;同时也收入了朱斌处士的《登楼》诗,亦在诗下加注云:“一作王之涣诗”。上海辞书出版社的《唐诗鉴赏辞典》注《登鹳雀楼》诗曰:“此诗作者一作朱斌,题为《登楼》。”

逐句释义:

白日依山尽,黄河入海流:

太阳依傍着山峦西下,黄河向着大海东流。

白日:指太阳。

依:依傍。

尽:尽头,消失。

欲穷千里目,更上一层楼:

要想看尽千里风光,就得再登上一层楼。

比喻想要取得更大的成功,就要付出更多的努力。

欲:想要。

穷:穷尽。

更:更加;再。

【注】“欲穷千里目,更上一层楼”,习近平主席在讲话、文章中多次引用:①欲穷千里目,更上一层楼。这是我对中塔关系和上海合作组织发展的期许。我们愿同塔方伙伴携手并肩,为实现我们共同的目标而不懈努力。——习近平在塔吉克斯坦媒体发表署名文章《让中塔友好像雄鹰展翅》(2014年9月10日) ②“欲穷千里目,更上一层楼。”中南关系已经站在新的历史起点上,双方加强合作的意愿强烈。我们愿同南方一道,抓住机遇,乘势而上,推动中南全面战略伙伴关系不断迈上新台阶,更好造福两国人民。——习近平在南非《星报》发表署名文章《让友谊、合作的彩虹更加绚丽夺目》(2015年12月1日)

作品赏析:

这首诗写作者在登高望远中表现出来的不凡的胸襟抱负,反映了盛唐时期人们积极向上的进取精神。

前两句写所见。“白日依山尽”写山,“黄河入海流”写水。用极其朴素、浅显的语言,既形象又高度概括地把进入广大视野的万里河山,收入短短十个字中,画面宽广辽远。

后两句写所想。“欲穷千里目”,写诗人一种无止境探求的愿望,还想看得更远,看到目力所能达到的地方,就要站得更高些,“更上一层楼”。

诗句看来只是平铺直叙地写出了这一登楼的过程,但其含意深远。“千里”“一层”都是虚数,是诗人想象中纵横两方面的空间。“欲穷”“更上”包含了多少希望,多少憧憬。这两句“欲穷千里目,更上一层楼”是发表议论,与前两句“白日依山尽,黄河入海流”写景诗承接得十分自然、十分紧密,从而把诗篇推引入更高的境界,向读者展示了更大的视野。也正因为这两句包含朴素哲理的议论,使之成为了千古传诵的名句。

绝句总共只有两联,而两联都用对仗。沈德潜在《唐诗别裁》中选录这首诗时曾指出:“四语皆对,读来不嫌其排,骨高故也。”

作者简介:

王之涣(688~742年),唐朝诗人。字季凌,并州晋阳(今山西太原)人,早年由并州迁居至绛州(今山西新绛县)。曾任冀州衡水主簿,后因受谤毁,去官归乡里。15年后出任文安县尉,在任内去世。官文安县尉。豪放不羁,常击剑悲歌。其诗多被当时乐工制曲歌唱,以描写边疆风光著称。《全唐诗》收录其诗作六首。(《唐诗纪事》卷二六、《唐才子传》卷三)