“苏州”的版本间的差异

| 第93行: | 第93行: | ||

[[文件:90981.jpg|right|thumb|200px|苏州古典园林:网师园]] | [[文件:90981.jpg|right|thumb|200px|苏州古典园林:网师园]] | ||

[[文件:84724.jpg|right|thumb|160px|苏州古典园林:留园]] | [[文件:84724.jpg|right|thumb|160px|苏州古典园林:留园]] | ||

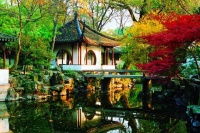

| − | [[文件:84723.jpg|right|thumb| | + | [[文件:84723.jpg|right|thumb|200px|苏州古典园林:拙政园]] |

| 第104行: | 第104行: | ||

[[留园]],国家AAAAA级景区。位于江苏省苏州市姑苏区留园路338号(原79号)。始建于明代万历二十一年(公元1593年),为太僕寺少卿徐泰时的私家园林,时人称东园,其时东园“宏丽轩举,前楼后厅,皆可醉客”。瑞云峰“妍巧甲于江南”,由叠山大师周时臣所堆之石屏,玲珑峭削“如一幅山水横披画”。今中部池、池西假山下部的黄石叠石,似为当年遗物。 | [[留园]],国家AAAAA级景区。位于江苏省苏州市姑苏区留园路338号(原79号)。始建于明代万历二十一年(公元1593年),为太僕寺少卿徐泰时的私家园林,时人称东园,其时东园“宏丽轩举,前楼后厅,皆可醉客”。瑞云峰“妍巧甲于江南”,由叠山大师周时臣所堆之石屏,玲珑峭削“如一幅山水横披画”。今中部池、池西假山下部的黄石叠石,似为当年遗物。 | ||

| − | + | [[拙政园]],国家AAAAA级景区,位于江苏省苏州市东北街178号。是江南古典园林的代表作品。始建于明正德四年(1509),距今已有500余年历史。建园前,园址一带曾先后建有三国东吴郁林太守陆绩、东晋高士戴颙、晚唐诗人陆龟蒙、北宋山阴簿胡稷言等名人宅园。元代曾在此建大弘寺,后又属吴王张士诚之婿潘元绍的驸马府。御史王献臣是拙政园的第一位园主,他因官场失意还乡后建造此园,取晋代潘岳《闲居赋》中“灌园鬻蔬,以供朝夕之膳,……是亦拙者之为政也”句意命名。当时园中有若墅堂、梦隐楼等31景,茂树曲池,胜甲吴下。嘉靖十二年(1533),著名画家文徵明依园中景物绘图31幅,各写诗一首,并作《王氏拙政园记》。 | |

2015年2月2日 (一) 18:49的版本

苏州(汉语拼音:Suzhou),位于长江下游,太湖之滨,是一座绵延二千五百余年,深蕴吴文化的水乡古城。约在公元前十一世纪,我国商代末,当地部族自号“勾吴”,苏州称“吴”,由此而来。因城西南有姑苏山而得名苏州,又称姑苏城。苏州自有文字记载以来的历史已有4000多年,是全国首批24个历史文化名城之一。苏州城始建于公元前514年,距今已有2500多年历史。目前仍坐落在春秋时代的位置上,基本保持着"水陆并行、河街相邻"的双棋盘格局,"三纵三横一环"的河道水系和"小桥流水、粉墙黛瓦、史迹名园"的独特风貌。苏州是我国的历史文化名城和重要的风景旅游城市,是长江三角洲重要的中心城市之一。苏州位于江苏省南部,东临上海,南接浙江,西抱太湖,北依长江。苏州市区中心地理坐标为北纬31°19’,东经120°37’。全市面积8488.42平方公里,其中市区面积2742.62平方公里。2013年末全市户籍总人口653.84万人,其中市区332.90万人。全市流动人口登记人数653.85万,其中市区309.14万人。2013年全市户籍人口出生率10.36‰,人口自然增长率3.52‰。苏州市下辖张家港市、常熟市、太仓巿、昆山市、吴江区,吴中区、相城区、姑苏区,以及苏州工业园区和苏州高新区(虎丘区)。1993年,苏州被国务院批准为"较大的巿"。

苏州位于江苏省东南部的长江三角洲平原,东靠上海,南界浙江,西濒太湖,北临长江。土地肥沃,物产丰富,是闻名全国的江南鱼米之乡。1982年国务院公布苏州为国家历史文化名城。

苏州建城于公元前514年,吴王夫差的父亲阖闾命楚国叛将伍子胥建阖闾城,距今已有2500多年的历史了。春秋时期,这里是吴国的都城,至今还保留着许多有关西施、伍子胥等的古迹。隋开皇九年(公元589年)始称苏州,沿用至今。苏州城建城早,规模大,变迁小,水陆并行,河街相邻,古城区至今仍坐落在原址上,为国内外所罕见。

人们说起苏州,都会提到一句流传已久的赞语:“上有天堂,下有苏杭”。其实东西南北都可能有“天堂”之地,苏州的特色何在呢?此赞语并未道出。有人说苏州的风格在于柔和,吴语所谓“糯”。“糯”对苏州风格确有相当的概括力,“糯”可以包含柔美、温文、清雅、细腻、潇洒…….苏州的山光水色,争妍斗奇。

苏州的园林,“春夏秋冬皆有景,阴晴雨雪都成趣”,洋溢着诗情画意,是淡雅之风范。苏州的特产繁复,饮膳精良,无不工巧细雅,构成了“富庶之乡”的苏式、苏派。苏州的传统戏曲在文艺百花园中盛开三支奇葩:昆剧、苏剧、评弹,表演细腻,旋律潇洒,名驰中外。苏州的民风淳朴,温文敦厚,友善好客,吴侬软语,彬彬风雅。“吴越自古说清嘉”,清嘉之风,源远流长。

苏州一年四季皆宜旅游,尤以4-10月最佳。在此期间,你既可欣赏到桃红柳绿的自然风光,又可品尝鲜桃、碧螺春、糖藕等时令特产。

苏州地处温带,属亚热带季风海洋性气候,四季分明,雨量充沛。全市地势低平,平原占总面积的55%水网密布,土地肥沃,物产丰富。种植水稻、小麦、油菜,出产棉花、蚕桑、林果,特产有碧螺春茶叶、长江刀鱼、太湖银鱼、阳澄湖大闸蟹等。苏州是闻名遐迩的鱼米之乡、丝绸之府,素有"人间天堂"之美誉。

旅游

千年古城

蛇门 城门和城墙均在,部分重建。这里和“五龙会阊”的阊门外水系非常相似,也是五条河汇聚再次,归于一条河。五龙会阊位于城西北,灭渡桥则是城东南。

平门 《吴地记》:“子胥平齐大军从此门出,故号平门。平门在齐门以西。东北三里,有殷贤臣申公巫成的坟,故亦称巫门。平门是当年伍子胥率大军平定齐国,班师回朝而走的城门。

齐门 位于城北。因门朝向当时的齐国,故名。相传阖闾十年(公元前505),吴破齐,齐以女质,配与吴世子波。齐女思乡,日夜号泣成病,阖闾乃造此门,名“望齐门”,令齐女往游其上,后称齐门。又传,当时吴强齐弱,年老的齐景公慑于吴王声威,将女配与吴太子波。太子波早亡,齐女思乡,吴王在齐门上造九层飞阁,让齐女登阁望乡,故又名望齐门。据考,齐门有城郭,旧称城垛子,城郭之间还有方角城墙。齐门有三道城门。内城门西恻有水城门,门上建有两层城楼,俗称鼓楼。内有内城河,外有外城河,城郭之同相距二三十米。因有三道门,故道路曲折,交通不便。60年代初,首先拆除城门城楼,1978年建水闸时拆除了水城门。

相门 原名匠门,位于城东,因曾是各种手工工匠聚居之地而名。据传吴王阖闾曾命铸剑高手干将于此设炉铸剑,故又名干将门。后称“相门”是音的转变。门在宋初被填塞。民国23-25年重辟,解放后被拆除。

娄门 位于城东北,原称(缪)门。《吴地记》载:“娄门本号(缪)门,东南秦时有古(缪)县,至汉王莽改为娄县。”门随改称娄门。清初重建门楼后题以“江海扬华”额。城门分外、中、内三重,内城筑有城楼,三重城门之间有空地和闸门装置,十分坚固。水门三道也有闸门装置。外城、中城及内城口上的城楼约在民国37年间被拆除。1958年,内城门和水门也先后被拆除。

盘门 座落于苏州古城区西南隅的国家4A级盘门景区,拥有久负盛名的瑞光古塔、绝无仅有的水陆城门、享誉海内外的吴门古桥,分别为国家、省级文物保护单位。具有传统古典园林“一池三山”格局的中央庭院集古建精品、水乡风情、山池亭榭、湖光山影为一体,显得雄健、舒张、大气,使盘门景区既不失苏州古朴沧桑的历史感,又具豪放、明快的现代气息,让游客在休闲中时刻感觉到苏州吴文化、历史的深厚底蕴。

胥门 在苏州古城的八个城门中,最富传奇色彩的莫过于胥门了,因为它与吴国重臣伍子胥有着太多割不断的联系。胥门的门洞由三道砖砌拱券组成,门额砖面上刻有灵芝、如意、八卦组成的花边,十分古朴典雅。门洞两翼还有残存的古城墙。

阊门 一直是苏州与中原地区联系的中心孔道,市面最为繁华。许多文人骚客都曾在阊门写诗抒情。从清代乾隆年间的《姑苏繁华图》中可以看出,阊门内城门临阊门大街(今西中市),上有城楼,类似盘门城楼。外城门靠吊桥,瓮城为长方形,瓮城内另有套城,并还有南、北两个童梓门。南童梓门通今南新路,北童梓门通北码头。大约是在太平天国战争中,阊门瓮城被毁,剩下内城与套城。1927年市政筹备处工务局进行建设时将套城拆除,又将原来狭小的旧城门拆除,并于1934年仿金门罗马式建筑改建城门,改建后的阊门共三门,中为车行道,两侧人行道。阊门水城门则在内城门北,跨下塘街河,解放初尚有木栅门,五十年代拆除,现仅存水城门基础。水城门外的石级梁桥聚龙桥,七十年代初改成了水闸。

葑门 位于城东,相门之南。初名封门,以封禺山得名,因附近河中有(鱼専)(鱼孚)鱼(江豚)出没,又名(鱼専)门,(鱼孚)门。又以周围多水塘,盛产葑(茭白),遂改为葑门。该门经历代多次重建。清初重建门楼,题以“溪流清映”额,并增辟水门。民国25年门楼被拆除。50年代拆除城门。

赤门 位于相门南三里。门朝正南方向,方位上南方在午位,属火,火色赤,故名。何时废塞,无考。

枫桥风景名胜区 位于苏州城西3.5公里处的城西河畔,是以寒山古寺、江枫古桥、铁铃古关,枫桥古镇和古运河“五古”为主要内容的省级风景名胜区。著名的景点有寒山寺(具体内容另见寒山寺单项介绍)、枫桥、江村桥、铁铃关、江枫洲等。

平江历史街区,国家AAAA级景区。位于江苏苏州苏州古城东北隅,东起外环城河,西至临顿路,南起干将路,北至白塔东路,面积约为116.5公顷,距今已有2500多年历史,是苏州古城迄今保存最典型、最完整的历史文化保护区,堪称苏州古城的缩影。

全晋会馆,又称山西会馆,位于江苏省苏州市平江路中张家巷14号,清乾隆三十年(1765年)旅苏晋商集资创建全晋会馆于阊门外山塘街半塘桥畔,咸丰十年(1860年)毁于兵燹。光绪五年(1879年)至民国初建新馆于今址。现占地面积约6000平方米,坐北朝南,可分为中、东、西三路。中路依次为头门、戏楼、正殿等。

嘉应会馆,位于江苏省苏州市胥门外枣市街9号,创建于清嘉庆十四年(1809年),建成于嘉庆十八年,系广东嘉应州(今梅州市)所属程乡、兴宁、平远、长乐、镇平五县商贾集资建造。除在此议事及方便往来寄宿外,还办有留医所、义冢等善举。每逢良辰佳节,众商则在此聚会欢庆,演戏酬神,饮宴作乐,以联络同乡情谊。

太仓元代五桥,位于江苏省苏州市,均是拱形青石桥,其中州桥、周泾桥、井亭桥为三孔,皋桥、金鸡桥为单孔。五桥的建筑风格基本一致,拱券分节并列砌置,拱轴形式周泾桥和井亭桥为圆弧拱,其余为卵拱。大部分桥两端之宽大于桥中宽,用以增加横向稳定,桥身上采用长系石拉接。在券石、拦板、桥耳部分采用石雕装饰增强桥的艺术造型。

宝带桥 建成于唐代元和年间(1829),由当时的苏州刺史王仲舒主持建造。为筹措建桥资金,王仲舒带头将自己身上的宝带捐出来,宝带桥之名由此而来。宝带桥用坚硬素朴的金山石筑成,桥长316.8米,桥孔53孔,是中国现存的古代桥梁中,最长的一座多孔石桥。现在所见的宝带桥是明代正统年间重新修建的。清咸丰年间和抗日战争时期,由于英帝国主义和日本侵略者的破坏,毁损已相当严重。解放后,人民政府根据明代的规模和形制,修缮了这座古桥。

武安会馆,位于江苏苏州阊门内天库前10号,系清光绪十二年(1886年)河南武安(今属河北省)旅苏绸缎业商人集资创建。会馆坐北朝南,占地仅106.33平方米。中轴线上依次为照壁、头门、戏台、正殿。

铁铃关,又称枫桥敌楼,位于江苏省苏州市。始建于明嘉靖三十六年(公元1557年)。据方志记载,自公元1554年起,倭寇烧劫阊门、枫桥一带,一年后,又从浒墅关窜犯枫桥。苏州军民英勇奋战,终于全歼寇贼。为了保卫苏州城,加强枫桥至阊门一带的防卫,建起了枫桥敌楼——铁铃关。

绰墩遗址,位于江苏省昆山市巴城镇正仪绰墩村,其总面积约40万平方米,中心区面积29万平方米,文化内涵从下至上依次为马家浜文化、崧泽文化、良渚文化和马桥文化,另有唐宋时期遗存。

巡抚衙门旧址 又名巡抚都御史台,别称抚台衙门。沧浪区书院巷20号,明代开始,专设巡抚为地方最高长官,清代正式以巡抚为省级地方政府长官,总揽一省军事、吏治、刑狱等。明宣德五年(1430年)置应天巡抚,驻苏州府,管辖南直隶江南诸府及江北安庆一府。清康熙六年(1667年)建立江苏省,乾隆二十五年(1760年)设立江苏巡抚,专辖苏州、松江、常州、镇江四府和太仓直隶州,仍驻苏州府。辛亥革命后废。巡抚衙门旧址原为鹤山书院所在地,明代永乐年间改为衙署。自明宣德设巡抚到清末,480余年间曾有不少名臣治事其中,诸如周忱、海瑞、汤斌、梁章钜、张伯行、林则徐等。林则徐在任前后达五年之久,政绩卓著,深受人民爱戴。末任巡抚程德全受革命力量推动,在此宣布江苏独立,脱离清廷,对促使清政府瓦解也起了一定作用。巡抚衙门原来规模甚大,现存清同治五年(1866年)重建的大门、仪门、后堂、后楼等建筑,原主体建筑大堂已于1980年被拆毁。大门为硬山顶,面阔五间23米,进深10米。1982年年被列为苏州市文物保护单位,现由卫生学校保护管理。

山塘历史街区 山塘向来是帝王国君、文人墨客的钟爱之地。无论是乾隆康熙,亦或是伯虎秋香,都曾流连于山塘河两岸。可谁知,在这优美风光的背后,藏秘着众多浩气长存,甚至是惊天动地的传说故事,比如载入中学语文课本中提到的《五人墓碑记》、中国古典名著《红楼梦》开篇中提到的葫芦庙、弹词名篇《玉蜻蜓》中的经典段落《桐桥得子》、国际著名建筑大师贝聿铭和他家的祖祠、中国近代史上第一个革命文化团体“南社”、野芳浜处的陈圆圆董小宛,以上所提到的这些都与山塘有关。

古典园林

狮子林,世界文化遗产,全国重点文物保护单位,国家AAAA级旅游景点,苏州四大名园之一。位于古城苏州东北角,毗邻拙政园,距苏嘉杭高速公路东出口2.2公里。始建于公元1342年,至今已有660多年的历史。元代至正二年名僧天如禅师惟则的弟子为居其师而集资建造;又因惟则之师中峰得道于浙江天目山狮子岩,且园内怪石皆形若狮子,故名“狮子林”。

耦园,位于苏州古城东北隅,苏州市小新桥巷6号。始建于清初,原为保宁太守陆锦之涉园,又名小郁林。同治十三年(1874年),由时任苏淞太道道台沈秉成购得,大事扩建,始成今状。因夫妇偕隐于此,更名耦园。1941年,常州实业家刘国钧(解放后曾任江苏省副省长、江苏省政协副主席等职)购得后进行了数年整修。1955年,常州人刘国钧将耦园以赠送给振亚丝织厂资方陶叔南的名义再投转该厂作为企业财产,此时振亚丝织厂已实现公私合营。1961年苏州市政府批准将耦园划给市园林管理处整修开放。

网师园,位于江苏苏州苏州古城阔家头巷11号,为世界文化遗产、国家重点文物保护单位,国家AAAA级旅游景区,始建于南宋,是现有苏州古典园林中保存最为完整、最具典型意义的第宅园林。

留园,国家AAAAA级景区。位于江苏省苏州市姑苏区留园路338号(原79号)。始建于明代万历二十一年(公元1593年),为太僕寺少卿徐泰时的私家园林,时人称东园,其时东园“宏丽轩举,前楼后厅,皆可醉客”。瑞云峰“妍巧甲于江南”,由叠山大师周时臣所堆之石屏,玲珑峭削“如一幅山水横披画”。今中部池、池西假山下部的黄石叠石,似为当年遗物。

拙政园,国家AAAAA级景区,位于江苏省苏州市东北街178号。是江南古典园林的代表作品。始建于明正德四年(1509),距今已有500余年历史。建园前,园址一带曾先后建有三国东吴郁林太守陆绩、东晋高士戴颙、晚唐诗人陆龟蒙、北宋山阴簿胡稷言等名人宅园。元代曾在此建大弘寺,后又属吴王张士诚之婿潘元绍的驸马府。御史王献臣是拙政园的第一位园主,他因官场失意还乡后建造此园,取晋代潘岳《闲居赋》中“灌园鬻蔬,以供朝夕之膳,……是亦拙者之为政也”句意命名。当时园中有若墅堂、梦隐楼等31景,茂树曲池,胜甲吴下。嘉靖十二年(1533),著名画家文徵明依园中景物绘图31幅,各写诗一首,并作《王氏拙政园记》。