知觉

知觉(英语:Perception),人对客观环境和主体状态的感觉和解释过程。这个过程不仅同某一种感觉相联系 ,而且往往是视觉、听觉、肤觉、动觉等协同活动的结果。在知觉过程中,人脑将感官刺激转化为整体经验。知觉是人对客观事物和身体状态整体形象的反映。

心理学家常常把感觉和知觉看作是两种不同的心理过程,认为感觉是人对客观事物基本属性的反映,知觉是人对事物整体的反映。看到一个物体的红颜色是感觉,而看到一个红色的苹果则是知觉。知觉是人对物体的许多感觉(颜色、形状、气味等)的综合。知觉在很大程度上依赖于主体的态度、知识和经验。

在近代知觉理论中,格式塔心理学占有重要的地位。其代表人物是W.克勒。格式塔心理学提出知觉的组织性原则。在时刻变化、丰富多彩的世界中,知觉者受通道的限制,不可能输入每一时刻作用于感官的所有信息。因此,人们只能对刺激的基本特征进行反应,把外界许多孤立的刺激组织成一个有意义的整体。知觉是怎样在神经系统的活动中产生的?格式塔学派提出了知觉经验和神经系统同形论的假设。这个理论认为,刺激的知觉形象和它们在中枢神经系统的表现之间存在着对应关系,即知觉现象符合于神经系统的特征。例如在知觉的组织性原则中, 某些刺激物能被知觉为完整的图形,其他刺激物被知觉为背景这是因为大脑皮层的神经细胞具有电磁场的特征。磁场中力的分布使某些兴奋区相互吸引,其他区相互排斥,从而形成一定的结构或“完形”。在脑中的这个完形就是人们知觉经验中的图形-背景结构。

另一重要知觉理论是心理物理对应理论。这种理论的代表人物是J.J.吉布森。他认为自然界中的刺激是非常完整的,知觉者直接与环境相接触,完全可以产生各方面都与达到感官的刺激相对应的知觉经验。吉布森把刺激作用和刺激信息加以区分。在浓雾中观察者的视网膜虽然受到了光刺激的作用,但这时的光是均匀的,所以他看不到任何东西。这说明光的刺激作用并不一定包含刺激信息,知觉的信息是包含在外界光线的差别中的。观察者无论在任何一点观察周围空间,其环境光的分布都是不同的。环境光的这种差别或结构就是视觉的重要刺激物,它包含着空间信息。

随着近代认知心理学的发展,知觉的研究着重于视觉图形的信息加工过程。这些研究包括图形知觉的形成和发展、图形后效、图像识别等问题。在图像识别中人们提出了模板匹配、原型匹配理论和泛魔识别模型。知觉的认知观点强调知觉中表征和概念的作用,认为知觉是人类高级认识活动的一部分。

知觉的基本特性

整体性

知觉的对象都是由不同属性的许多部分组成的,人们在知觉它时却能依据以往经验组成一个整体。知觉的这一特性就是知觉的整体性(或完整性)。例如,一株绿树上开有红花,绿叶是一部分刺激,红花也是一部分刺激,我们将红花绿叶合起来,在心理上所得的美感知觉,超过了红与绿两种物理属性之和。

知觉并非感觉信息的机械相加,而是源于感觉又高于感觉的一种认识活动。当人感知一个熟悉的对象时,只要感觉了它的个别属性或主要特征,就可以根据经验而知道它的其他属性或特征,从而整个地知觉它。如果感觉的对象是不熟悉的,知觉会更多地依赖于感觉,并以感知对象的特点为转移,而把它知觉为具有一定结构的整体。

知觉的整体性纯粹是一种心理现象。有时即使引起知觉的刺激是零散的,但所得的知觉经验仍然是整体的。右图中的图形,就可用来作为此种心理现象的说明。从客观的物理现象看,这个图形不是完整的 ,是由一些不规则的线和面所堆积而成的。可是,谁都会看出,图形能明确显示其整体意义:是由两个三角形重叠,而后又覆盖在三个黑色方块上所形成。我们会发现,居于图中间第一层的三角形虽然在实际上都没有边缘,没有轮廓,可是,在知觉经验上却都是边缘最清楚、轮廓最明确的图形。像此种刺激本身无轮廓,而在知觉经验上却显示“无中生有”的轮廓,称为主观轮廓(subjective contour)。由主观轮廓的心理现象看,人类的知觉是极为奇妙的。这种现象早为艺术家应用在绘画与美工设计上,使不完整的知觉刺激形成完整的美感。

知觉的恒常性

在不同的角度、不同的距离、不同明暗度的情境之下,观察某一熟知物体时,虽然该物体的物理特征(大小、形状、亮度、颜色等)因受环境影响而有所改变,但我们对物体特征所获得的知觉经验,却倾向于保持其原样不变的心理作用。像这种外在刺激因环境影响使其特征改变,但在知觉经验上却维持不变的心理倾向,即为知觉恒常性。

在视知觉中,知觉的恒常性表现得非常明显。如从不同距离看同一个人,由于距离的改变,投射到视网膜上的视像大小有差别,但我们总是认为大小没有改变,仍然依其实际大小来知觉他。又如,一张红纸,一半有阳光照射,一半没有阳光照射,颜色的明度、饱和度大不相同,但我们仍知觉为一张红纸。正由于知觉具有恒常性,才使我们能客观地、稳定地认识事物,从而更好地适应环境。

另外,我们都有经验,雷声或火车的鸣笛声,如只按生理的听觉资料判断,远处的雷声或火车笛声,其音强未必高于近处的敲门声。可我们总觉得雷声或火车笛声较大。这就是声音的恒常性。又如身体的部位随时改变,有时将头倾斜,有时弯腰,有时伏卧,甚至有时倒立。身体部位改变时,与身体部位相对的外在环境中上下左右的关系也随时改变,但我们都有经验,身体部位的改变一般不会影响我们对方位的判断。此种现象就称为方向恒常性,这与内耳中的前庭与半规管的功能有关。

知觉的相对性

知觉是个体以其已有经验为基础,对感觉所获得资料而做出的主观解释,因此,知觉也常称之为知觉经验。知觉经验是相对的。我们看见一个物体存在,在一般情形下,我们不能以该物体孤立地作为引起知觉的刺激,而必须同时也看到物体周围所存在的其他刺激。这样,物体周围其他刺激的性质与两者之间的关系,势必影响我们对该物体所获得的知觉经验。形象与背景是知觉相对性最明显的例子。形象是指视觉所见的具体刺激物,背景是指与具体刺激物相关连的其他刺激物。在一般情境之下,形象与背景是主副的关系 :形象是主题,背景是衬托。另一个例子是知觉对比,是指两种具相对性质的刺激同时出现或相继出现时,由于两者的彼此影响,致使两刺激所引起的知觉上的差异特别明显的现象。如大胖子和小瘦子两人相伴出现,会使人产生胖者益胖瘦者益瘦的知觉。

上图:形象与背景-图中黑白相对两部分均有可能被视为形象或背景,如将白色部分视为形象,黑色为背景,该形象可解释为烛台或花瓶;相反,则可解释为两个人脸侧面的投影像。

上图:知觉对比-图中A、B两圆半径完全相等,但由于周围环境中其它刺激物的不同,因而产生对比作用,致使观察者在心理上形成A圆小于B圆的知觉经验。

知觉的选择性

客观事物是多种多样的,在特定时间内,人只能感受少量或少数刺激,而对其他事物只作模糊的反映。被选为知觉内容的事物称为对象,其他衬托对象的事物称为背景。某事物一旦被选为知觉对象,就好像立即从背景中突现出来,被认识得更鲜明、更清晰。一般情况下,面积小的比面积大的、被包围的比包围的、垂直或水平的比倾斜的、暖色的比冷色的,以及同周围明晰度差别大的东西都较容易被选为知觉对象。即使是对同一知觉刺激,如观察者采取的角度或选取的焦点不同,亦可产 生截然不同的知觉经验。影响知觉选择性的因素有刺激的变化、对比、位置、运动、大小程度、强度、反复等,还受经验、情绪、动机、兴趣、需要等主观影响。由知觉选择现象看,我们可以想像,除了少数具有肯定特征的知觉刺激(如捏在手中的笔)之外,我们几乎不能预测,提供同样的刺激情境能否得到众人同样的知觉反应。

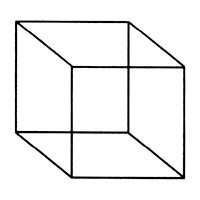

上图:图形为一立方体,但如你仔细注意时,就会发现,这个立方体与你最接近的一面随时都在改变。此种可以引起截然不同知觉经验的图形,称为可逆图形。事实上,图形本身并末改变,只是由于观察者着眼点的不同而产生了不同的知觉经验。

上图:《黎明与黄昏》 -木雕艺术家艾契尔(M.C.Escher)在1938年的一幅著名木刻画。假如读者先从图面的左侧看起,你会觉得那是一群黑鸟离巢的黎明景象;假如先从图面的右侧看起,就会觉得那是一群白鸟归林的黄昏;假如从图面中间看起,你就会获得既是黑乌又是白鸟、也可能获得忽而黑鸟忽而白鸟的知觉经验。

知觉的组织性

在感觉资料转化为心理性的知觉经验过程中,显然是要对这些资料经过一番主观的选择处理,这种主观的选择处理过程是有组织性的、系统的、合于逻辑的,而不是紊乱的。因此,在心理学 中,称此种由感觉转化到知觉的选择处理历程为知觉组织(perceptual organization)。心理学的格式塔理论(Gestalt theory)认为,知觉组织法则主要有如下四种。

相似法则:在知觉场地中有多种刺激物同时存在时,各刺激物之间在某方面的特征(如大小、形状、颜色等)如有相似之处,在知觉上即倾向于将之归属于一类。如上图,在方阵中,圆点与斜叉各自相似,很明显地被看成是,由斜叉组成的大方阵当中另有一个由圆点组成的方阵。此种按刺激物相似特征组成知觉经验的心理倾向称为相似法则(law of similarity)。

接近法则:有时候,知觉场地中刺激物的特征并不十分清楚,甚至在各刺激物之间也找不出足以辨别的特征。在此种情境之下,我们常根据以往经验,主观地寻找刺激物之间的关系,藉以增加其特征,从而获得有意义的或合于逻辑的知觉经验。如上图,A图与B图同样是由20个圆点组成的方阵,如单就各个圆点去看,它们之间不容易找出可供分类组织的特征。但如仔细观察,两图中点与点之间的间隔距离不尽相等;A图中两点之间的上下距离较其左右间隔为接近,故而看起来,20个点自动组成四个纵列。B图中两点之间的左右间隔较其上下距离为接近,故而看起来是20个点自动组成四行。此种按刺激物间距离关系而组成知觉经验的心理倾向称为接近法则(1aw of proximity)。

闭合法则:如果知觉场地的刺激物表面看来虽各有其可供辨别的特征,但如仅凭此等特征 ,仍不能确定刺激物之间的关系。此时,观察者常运用自己的经验,主动地为之补充(或减少)刺激物之间的关系,从而增加它们的特征,以便有助于获得有意义的或合于逻辑的知觉经验。如上图,乍看之下,图中只是有些不规则的黑色碎片和一些只有部分连接的白色线条。但如仔细察看,就会觉得,那是一个白色立方体和一些黑色圆盘;也可能觉得,那是白色立方体的每一拐角上有一个黑色圆盘。假如你的知觉经验确是如此,那你的知觉心理倾向就符合闭合法则(1aw of closure)。在这里,知觉刺激物本身的条件并不闭合,也不连接,是观察者把不闭合的三块黑色无规则的图片看成一个完整的黑色的圆盘;同时把很多不闭合不连接的白色线条在心理上连起来,闭合而成一个白色立方体。事实上,八个黑色圆盘也好,一个白色立方体也好,在实际的图形中根本是不存在的,只有在观察者的知觉经验中存在,而此种存在是根据闭合法则建立起来的。

连续法则:与闭合法则类似的是连续法则(1aw of continuity)。如上图所示,一般人总是将它看成是一条直线与一条曲线多次相交会而成;没有人会看成是多个不连接的弧形与一横线构成。由此可知,知觉上的连续法则所指的“连续”,未必指事实上的连续,而是指心理上的连续。知觉上的连续法则在绘画艺术、建筑艺术以及服装设计上早已广泛应用 。以实物形象上的不连续使观察者产生心理上的连续知觉,从而形成更多的线条或色彩的变化,藉以增加美的表达。听知觉也会有连续心理组织倾向。多人一起合唱,或多种乐器合奏,有音乐修养的人,不会把不同声音混而为一,而是分辨出每一种声音的前后连续。

知觉的理解性

人在感知某一事物时,总是依据既往经验力图解释它究竟是什么,这就是知觉的理解性。人的知觉是一个积极主动的过程,知觉的理解性正是这种积极主动的表现。人们的知识经验不同,需要不同、期望不同,对同一知觉对象的理解也不同。一张检验报告,病人除了知觉一系列的符号和数字之外,却不知道什么意思;而医生看到它,不仅了解这些符号和数字的意义,而且可以做出准确的判断。因此,知觉与记忆和经验有深刻的联系。当知觉时,对事物的理解是通过知觉过程中的思维活动达到的,而思维与语言有密切关系,因此语言的指导能使人对知觉对象的理解更迅速、更完整。

上图中,我们看到的是一些黑色斑点,一下子分辨不出是什么,当有人说出这是一条“狗”,马上这些斑点便显示成一条“狗”的轮廓。

知觉定势

知觉定势 (perceptual set)是指主体对一定活动的特殊准备状态。具体而言,人们当前的活动常受前面曾从事过的活动影响,倾向于带有前面活动的特点。当这种影响发生在知觉过程中时,产生的就是知觉定势,它一般由早先的经验造成。当然,知觉者的需要、情绪、态度和价值观念等,也会产生定势作用。如人的情绪在非常愉快时,对周围事物也可产生美好知觉的倾向。定势具有双向性,积极作用是使知觉过程变得迅速有效;消极作用则使定势显得刻板,妨碍知觉或引起知觉误导。

上图,当我们从左往右看时,总是把图中间的符号看成是字母“B”;但如果是从上往下看时,我们总会把图中间的符号看成是数字“13”。