“题大庾岭北驿”的版本间的差异

| (未显示5个用户的18个中间版本) | |||

| 第1行: | 第1行: | ||

| − | + | <center>[[学生古诗词经典读本]]:[[学生古诗词经典读本(1-3年级)|1-3年级]] [[学生古诗词经典读本(4-6年级)|4-6年级]] [[学生古诗词经典读本(7—12年级)|7-12年级]] [[小学生必背古诗词|小学生必背75首]] [[唐诗三百首目录|唐诗三百首]]<span style="font-size: 100%; color:red;"><sup>▲</sup></span> [[千家诗目录|千家诗]] [[全唐诗·目录|全唐诗]] [[诗词名句]] [[学生古诗词经典读本补充名篇|其他名篇]] | |

| − | <center><span style="font-size: | + | </center> |

| − | <span style="font-size: 110%;">[[宋之问]]</span><br><br> | + | ---- |

| − | <span style="font-size: | + | <br> |

| + | <center><span style="font-size: 150%; color:red;">'''题大庾岭北驿'''</span><br><br> | ||

| + | <span style="font-size: 110%;">唐·[[宋之问]]</span><br><br> | ||

| + | <span style="font-size: 128%; color:green;"> | ||

阳月南飞雁,传闻至此回。<br> | 阳月南飞雁,传闻至此回。<br> | ||

我行殊未已,何日复归来。<br> | 我行殊未已,何日复归来。<br> | ||

| 第12行: | 第15行: | ||

<span style="font-size: 110%; color:red;">诗题与背景:</span> | <span style="font-size: 110%; color:red;">诗题与背景:</span> | ||

| − | + | [[文件:学生经典古诗词APP-安卓苹果通用.png|right|thumb|128px|]] | |

| + | 《题大庾岭北驿》是[[唐代诗人]][[宋之问]]所作的一首[[五言律诗]]。大庾(yǔ)岭,[[五岭]]之一,位于[[江西]][[大余]]﹑广东[[南雄]]交界处,又名东峤、梅岭。古人以此为南北分界,有北雁南飞至此不过[[岭南]]的传说。驿,供邮传人和官员旅宿的处所。 | ||

| + | |||

| + | 此诗大约是[[唐中宗]][[神龙]]元年(705年)宋之问被贬泷(shuāng)州(今[[广东]][[罗定]]东南)途经大庾岭北驿时所作。宋之问为[[唐高宗]]上元年间[[进士]]。武后([[武则天]])时,以诗受宠,官至左奉宸内供奉。因谄事[[张易之]]兄弟,武则天去世后,[[唐中宗]]将宋之问贬为泷州参军。泷州在[[岭南]],唐时属于极为边远的地区,贬往那里的官员因不适应当地的自然地理条件和生活习俗,往往不能生还。当他到达大庾岭时,眼望那苍茫山色,想到一岭之隔,咫尺天涯,顿时,他那迁谪失意的痛苦、怀土思乡的忧伤一起涌上心头,于是写了好几首诗。此诗是其中一首。 | ||

<span style="font-size: 110%; color:red;">逐句释义:</span> | <span style="font-size: 110%; color:red;">逐句释义:</span> | ||

| + | <span style="font-size: 110%; color:green;">阳月南飞雁,传闻至此回:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | ||

| + | 十月份南飞的大雁,传说到这里(大庾岭)就往回飞。 | ||

| + | </span><br> | ||

| + | 阳月:阴历十月。<br> | ||

| + | 传闻:传说,辗转听到。<br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <span style="font-size: 110%; color:green;">我行殊未已,何日复归来:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | ||

| + | 我的行程远没停止,不知何时还能回来? | ||

| + | </span><br> | ||

| + | 我行殊未已:南飞的大雁尚不逾此岭,自己却还须远度岭南(到贬谪之地),行程未止。殊,实。<br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <span style="font-size: 110%; color:green;">江静潮初落,林昏瘴不开:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | ||

| + | 江面平静,潮水刚落,山林昏暗,瘴气浓重散不开。 | ||

| + | </span><br> | ||

| + | 江:指章水,发源于大庾岭,北流入赣江。<br> | ||

| + | 瘴:旧指南方山林间湿热致病之气。<br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <span style="font-size: 110%; color:green;">明朝望乡处,应见陇头梅:</span><span style="font-size: 105%; color:#00CD00;"> | ||

| + | 明晨(我)登高(向北)遥望故乡之处,应见岭头初绽梅花。 | ||

| + | </span><br> | ||

| + | 望乡处:指大庾岭之高处,即陇头。<br> | ||

| + | 陇头梅:其地气候和暖,故十月即可见梅,旧时红白梅夹道,故有梅岭之称。沈德潜疑“陇头”应是“岭头”。但据章注引《荆州记》,陆机与范晔相善,自江南寄梅花一枝,诣长安与范,并赠诗曰:“折梅逢驿吏,寄与陇头人。江南无所有,聊寄一枝春。”当用其事。陇,通“垄”,高地,义也可通“岭头”。应见陇头梅,意即应更切乡思。<br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | [[文件:89题大庾岭北驿.jpg|center|thumb|400px|《题大庾岭北驿》题图]] | ||

| + | [[文件:大庾岭.jpg|center|thumb|400px|大庾岭,五岭之一,位于江西大余﹑广东南雄交界处,又名东峤、梅岭。古称塞上、台岭。是广东与江西的交通咽喉。]] | ||

| + | [[文件:大庾岭2.jpg|center|thumb|400px|大庾岭,是广东与江西的交通咽喉。]] | ||

| + | [[文件:《题大庾岭北驿》,陈十田《唐人诗意山水百开册》.jpeg|center|thumb|400px|《题大庾岭北驿》,陈十田《唐人诗意山水百开册》]] | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <span style="font-size: 110%; color:red;">作品赏析:</span> | ||

| + | |||

| + | 这首诗是[[宋之问]]被贬泷州(今[[广东]][[罗定]]东南)途经大庾岭北驿时所作的一首[[五言律诗]]。作者通过描写在贬逐途中所见的景物及所想象的意象,借景抒情,引用一则“雁过梅岭”的奇妙传说,结合自己当前的处境,抒发了对官场坎坷的慨叹和思念家乡的感情。 | ||

| + | |||

| + | 全诗情调低回婉转,感情真挚动人,诗旨在写“愁”,全篇却未着“愁”字,情致凄婉,愁绪满怀,以情布景,又以景衬情,使情景融合,传情达意,因而情真意切,动人心弦。 | ||

| + | |||

| + | 诗的大意是:阳月(即农历十月)雁南飞至此而北回,而我呢,非但不能北回或滞留,还要翻山越岭,到那荒远的贬所去。群雁北归有定期,而我呢,何时才能再返故乡和亲人团聚。由雁而后及人,作者用的是比兴手法。两两相形,沉郁、幽怨,人不如雁的感慨深蕴其中。这一鲜明对照,把作者那忧伤、哀怨、思念、向往等等痛苦复杂的内心情感表现得含蓄委婉而又深切感人。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 首联“阳月南飞雁,传闻至此回”,开头两句写作者看到的景象和由此联想到的事情。大庾岭有大雁十月至此折回,不再过岭的传说。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 颔联“我行殊未已,何日复归来”,作者想到自己的处境,大雁能够在这里停下来,而作者还要继续南下,还不知何时才能回归,由此引发无限的伤感,表达了作者留恋与不舍的悲戚心情。这一联由雁而后及人,用的是比兴手法。两两相形,沉郁、幽怨,人不如雁的感慨深蕴其中。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 颈联“江静潮初落,林昏瘴不开”,黄昏到来了,江潮初落,水面平静得令人寂寞,林间瘴气缭绕,一片迷蒙,使人不堪忍受。这二句写景接上二句的抒情,转承得实在好,以景衬情,渲染了凄凉孤寂的气氛,烘托出悲苦的心情,使抒情又推进一层,更加深刻细腻,更加强烈具体了。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 尾联“明朝望乡处,应见陇头梅”,由写景转为抒情,点出了作者思乡的心情。明晨到达岭峰的时候,望望远隔千山万水的故乡吧。虽然望不到故乡,但岭上一定会开满了梅花吧。这两句将怀乡之情已经升华到最极点。《荆州记》载,南朝梁时诗人陆凯有这样一首诗:“折梅逢驿使,寄与陇头人。江南何所有,聊赠一枝春。”显然,作者暗用了这一典故。虽然家不可归,但他多么希望也能寄一枝梅,安慰家乡的亲人啊。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 全诗写的是“愁”,却未着一“愁”字。尽管如此,还是让人感到愁绪满怀,凄恻缠绵。为什么会产生这样的艺术魅力呢?因为“善道景者,绝去形容,略加点缀”,“善言情者,吞吐深浅,欲露还藏”(陆时雍《诗镜总论》)。这首诗正是在道景言情上别具匠心。作者以情布景,又以景衬情,使情景融合,写出了真实的感受,因而情真意切,动人心弦。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | '''名家点评:''' | ||

| + | |||

| + | 明·邢昉《唐风定》:凄咽欲绝。 | ||

| + | |||

| + | 清·姚鼐《五七言今体诗钞》:沉亮凄婉。 | ||

| + | |||

| + | 清·蘅塘退士《唐诗三百首》:四句一气旋折,神味无穷(首四句下)。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <span style="font-size: 110%; color:red;">试题精选:</span> | ||

| + | |||

| + | 1.这首诗是宋之问被流放岭南途经大庾岭时所作。请分析尾联所表达的思想感情。(2分) | ||

| + | |||

| + | 参考答案:作者想象明日度岭南行,回望故乡时,看到的将不再是家乡的风物,而是大庾岭高处的梅花了。表达了作者对枚乡的深深眷恋之情。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 2.诗歌的前两联运用了什么表达技巧?请做简要赏析。(3分) | ||

| + | |||

| + | 参考答案:对比手法。大雁南飞,飞到此处就不再飞了;诗人行到此处却要继续南行。开头四句通过人与雁的对比,写出了诗人远度荒蛮之地的悲苦凄凉心情。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 3.请发挥想像,用生动形象的语言描述诗歌前五六句展现的画面。(3分) | ||

| + | |||

| + | 参考答案:黄昏到来了,江潮初落,水面平静得令人寂寞,林间瘴气缭绕,一片 迷蒙。 | ||

| + | 解析:此题考查对诗歌用词的传神。比较简单。 | ||

| + | 4.全诗写的是“愁”,却未着一“愁”字。请结合诗歌最后两句,说说诗人是如何写“愁”的?(3分) | ||

| − | + | 参考答案:最后二句,诗人又从写景转为抒情。他在心中暗暗祈愿:“明朝望乡处,应见陇头梅。”明晨踏上岭头的时候,再望一望故乡吧!虽然见不到她的踪影,但岭上盛开的梅花该是可以见到的! | |

| − | + | 解析:此题考查对诗歌主题的理解。完成时,要联系诗歌的注解。 | |

| − | |||

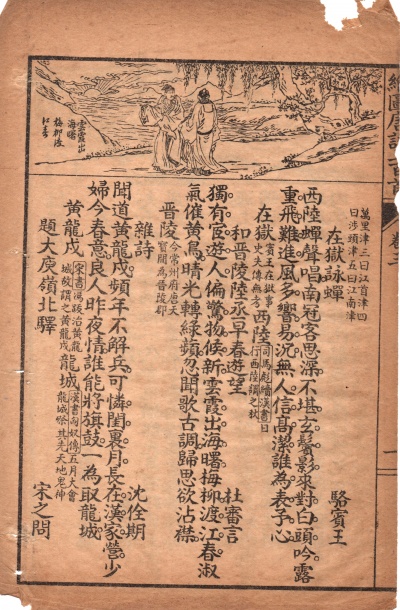

| + | [[文件:《唐诗三百首》古籍版本之一60.jpg|center|thumb|400px|《唐诗三百首》古籍版本之一60]] | ||

| + | [[文件:《唐诗三百首》古籍版本之一61.jpg|center|thumb|400px|《唐诗三百首》古籍版本之一61]] | ||

| − | |||

| − | + | <span style="font-size: 110%; color:red;">作者简介:</span> | |

| − | + | [[宋之问]](约656—约713年),[[唐朝诗人]]。一名少连,字延清,汾州西河(今[[山西]][[汾阳]])人,一说虢州弘农(今[[河南]][[灵宝]])人。[[上元]]年间[[进士]],官至考功员外郎。曾先后谄事[[张易之]]和[[太平公主]]。睿宗时贬钦州,赐死。诗与[[沈佺期]]齐名,多歌功颂德之作,文辞华靡。放逐途中诸诗则表现了感伤情绪。律体形式完整,对律诗体制的定型颇有影响。原有集,已散佚,明人辑有《宋之问集》。《[[全唐诗]]》收录其诗作192首。(新、旧《唐书》本传、《唐才子传》卷一) | |

2021年6月20日 (日) 06:33的最后版本

唐·宋之问

阳月南飞雁,传闻至此回。

我行殊未已,何日复归来。

江静潮初落,林昏瘴不开。

明朝望乡处,应见陇头梅。

诗题与背景:

《题大庾岭北驿》是唐代诗人宋之问所作的一首五言律诗。大庾(yǔ)岭,五岭之一,位于江西大余﹑广东南雄交界处,又名东峤、梅岭。古人以此为南北分界,有北雁南飞至此不过岭南的传说。驿,供邮传人和官员旅宿的处所。

此诗大约是唐中宗神龙元年(705年)宋之问被贬泷(shuāng)州(今广东罗定东南)途经大庾岭北驿时所作。宋之问为唐高宗上元年间进士。武后(武则天)时,以诗受宠,官至左奉宸内供奉。因谄事张易之兄弟,武则天去世后,唐中宗将宋之问贬为泷州参军。泷州在岭南,唐时属于极为边远的地区,贬往那里的官员因不适应当地的自然地理条件和生活习俗,往往不能生还。当他到达大庾岭时,眼望那苍茫山色,想到一岭之隔,咫尺天涯,顿时,他那迁谪失意的痛苦、怀土思乡的忧伤一起涌上心头,于是写了好几首诗。此诗是其中一首。

逐句释义:

阳月南飞雁,传闻至此回:

十月份南飞的大雁,传说到这里(大庾岭)就往回飞。

阳月:阴历十月。

传闻:传说,辗转听到。

我行殊未已,何日复归来:

我的行程远没停止,不知何时还能回来?

我行殊未已:南飞的大雁尚不逾此岭,自己却还须远度岭南(到贬谪之地),行程未止。殊,实。

江静潮初落,林昏瘴不开:

江面平静,潮水刚落,山林昏暗,瘴气浓重散不开。

江:指章水,发源于大庾岭,北流入赣江。

瘴:旧指南方山林间湿热致病之气。

明朝望乡处,应见陇头梅:

明晨(我)登高(向北)遥望故乡之处,应见岭头初绽梅花。

望乡处:指大庾岭之高处,即陇头。

陇头梅:其地气候和暖,故十月即可见梅,旧时红白梅夹道,故有梅岭之称。沈德潜疑“陇头”应是“岭头”。但据章注引《荆州记》,陆机与范晔相善,自江南寄梅花一枝,诣长安与范,并赠诗曰:“折梅逢驿吏,寄与陇头人。江南无所有,聊寄一枝春。”当用其事。陇,通“垄”,高地,义也可通“岭头”。应见陇头梅,意即应更切乡思。

作品赏析:

这首诗是宋之问被贬泷州(今广东罗定东南)途经大庾岭北驿时所作的一首五言律诗。作者通过描写在贬逐途中所见的景物及所想象的意象,借景抒情,引用一则“雁过梅岭”的奇妙传说,结合自己当前的处境,抒发了对官场坎坷的慨叹和思念家乡的感情。

全诗情调低回婉转,感情真挚动人,诗旨在写“愁”,全篇却未着“愁”字,情致凄婉,愁绪满怀,以情布景,又以景衬情,使情景融合,传情达意,因而情真意切,动人心弦。

诗的大意是:阳月(即农历十月)雁南飞至此而北回,而我呢,非但不能北回或滞留,还要翻山越岭,到那荒远的贬所去。群雁北归有定期,而我呢,何时才能再返故乡和亲人团聚。由雁而后及人,作者用的是比兴手法。两两相形,沉郁、幽怨,人不如雁的感慨深蕴其中。这一鲜明对照,把作者那忧伤、哀怨、思念、向往等等痛苦复杂的内心情感表现得含蓄委婉而又深切感人。

首联“阳月南飞雁,传闻至此回”,开头两句写作者看到的景象和由此联想到的事情。大庾岭有大雁十月至此折回,不再过岭的传说。

颔联“我行殊未已,何日复归来”,作者想到自己的处境,大雁能够在这里停下来,而作者还要继续南下,还不知何时才能回归,由此引发无限的伤感,表达了作者留恋与不舍的悲戚心情。这一联由雁而后及人,用的是比兴手法。两两相形,沉郁、幽怨,人不如雁的感慨深蕴其中。

颈联“江静潮初落,林昏瘴不开”,黄昏到来了,江潮初落,水面平静得令人寂寞,林间瘴气缭绕,一片迷蒙,使人不堪忍受。这二句写景接上二句的抒情,转承得实在好,以景衬情,渲染了凄凉孤寂的气氛,烘托出悲苦的心情,使抒情又推进一层,更加深刻细腻,更加强烈具体了。

尾联“明朝望乡处,应见陇头梅”,由写景转为抒情,点出了作者思乡的心情。明晨到达岭峰的时候,望望远隔千山万水的故乡吧。虽然望不到故乡,但岭上一定会开满了梅花吧。这两句将怀乡之情已经升华到最极点。《荆州记》载,南朝梁时诗人陆凯有这样一首诗:“折梅逢驿使,寄与陇头人。江南何所有,聊赠一枝春。”显然,作者暗用了这一典故。虽然家不可归,但他多么希望也能寄一枝梅,安慰家乡的亲人啊。

全诗写的是“愁”,却未着一“愁”字。尽管如此,还是让人感到愁绪满怀,凄恻缠绵。为什么会产生这样的艺术魅力呢?因为“善道景者,绝去形容,略加点缀”,“善言情者,吞吐深浅,欲露还藏”(陆时雍《诗镜总论》)。这首诗正是在道景言情上别具匠心。作者以情布景,又以景衬情,使情景融合,写出了真实的感受,因而情真意切,动人心弦。

名家点评:

明·邢昉《唐风定》:凄咽欲绝。

清·姚鼐《五七言今体诗钞》:沉亮凄婉。

清·蘅塘退士《唐诗三百首》:四句一气旋折,神味无穷(首四句下)。

试题精选:

1.这首诗是宋之问被流放岭南途经大庾岭时所作。请分析尾联所表达的思想感情。(2分)

参考答案:作者想象明日度岭南行,回望故乡时,看到的将不再是家乡的风物,而是大庾岭高处的梅花了。表达了作者对枚乡的深深眷恋之情。

2.诗歌的前两联运用了什么表达技巧?请做简要赏析。(3分)

参考答案:对比手法。大雁南飞,飞到此处就不再飞了;诗人行到此处却要继续南行。开头四句通过人与雁的对比,写出了诗人远度荒蛮之地的悲苦凄凉心情。

3.请发挥想像,用生动形象的语言描述诗歌前五六句展现的画面。(3分)

参考答案:黄昏到来了,江潮初落,水面平静得令人寂寞,林间瘴气缭绕,一片 迷蒙。

解析:此题考查对诗歌用词的传神。比较简单。

4.全诗写的是“愁”,却未着一“愁”字。请结合诗歌最后两句,说说诗人是如何写“愁”的?(3分)

参考答案:最后二句,诗人又从写景转为抒情。他在心中暗暗祈愿:“明朝望乡处,应见陇头梅。”明晨踏上岭头的时候,再望一望故乡吧!虽然见不到她的踪影,但岭上盛开的梅花该是可以见到的!

解析:此题考查对诗歌主题的理解。完成时,要联系诗歌的注解。

作者简介:

宋之问(约656—约713年),唐朝诗人。一名少连,字延清,汾州西河(今山西汾阳)人,一说虢州弘农(今河南灵宝)人。上元年间进士,官至考功员外郎。曾先后谄事张易之和太平公主。睿宗时贬钦州,赐死。诗与沈佺期齐名,多歌功颂德之作,文辞华靡。放逐途中诸诗则表现了感伤情绪。律体形式完整,对律诗体制的定型颇有影响。原有集,已散佚,明人辑有《宋之问集》。《全唐诗》收录其诗作192首。(新、旧《唐书》本传、《唐才子传》卷一)