马来西亚

马来西亚(汉语拼音:Malaixiya;英语:Malaysia),简称“大马”,地处东南亚,是一个由十三州和三个联邦直辖区组成的联邦体制国家,国土被南中国海分隔成东、西两部分。西马位于马来半岛南部,北与泰国接壤,南与新加坡隔柔佛海峡相望,东临南中国海,西濒马六甲海峡。东马位于加里曼丹岛北部,与印度尼西亚、菲律宾、文莱相邻。面积330257平方公里。全国海岸线总长4192公里。属热带雨林气候。内地山区年均气温22-28℃,沿海平原为25-30℃。

马来西亚是由马来人、华人、印度人、伊班人、卡达山人及其他少数民族共同建立、组成的国家。法定国教虽然为伊斯兰教,但人民于宪法下依旧享有多元宗教自由。

马来西亚的国家元首称为最高元首,而政府由国会最大党或联盟领袖的总理所领导,政治体制是沿袭自英国的西敏寺制度。马来西亚在1957年9月17日加入联合国,是环印度洋区域合作联盟、亚洲太平洋经济合作组织、大英国协、不结盟运动和伊斯兰会议组织的成员国,同时也是东南亚国家联盟成员国之一。主要参与的军事行动有五国联合防卫和联合国维和行动。

公元初马来半岛有羯荼、狼牙修等古国。15世纪初以马六甲为中心的满剌加王国统一了马来半岛的大部分。16世纪开始先后被葡萄牙、荷兰、英国占领。20世纪初完全沦为英国殖民地。沙捞越、沙巴历史上属文莱,1888年两地沦为英国保护地。二次大战中,马来亚、沙捞越、沙巴被日本占领。战后英国恢复殖民统治。1957年8月31日马来亚联合邦宣布独立。1963年9月16日,马来亚联合邦同新加坡、沙捞越、沙巴合并组成马来西亚(1965年8月9日新加坡退出)。

目录

基本国情

- 国名 马来西亚(Malaysia)。

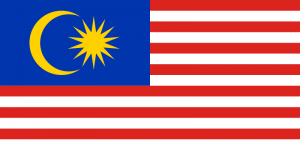

- 国旗 呈横长方形,长与宽之比为2∶1。主体部分由14道红白相间、宽度相等的横条组成。左上方有一深蓝色的长方形,上有一弯黄色新月和一颗14个尖角的黄色星。14道红白横条和14角星象征马来西亚的13个州和政府。蓝色象征人民的团结及马来西亚与英联邦的关系──英国国旗以蓝色为旗底,黄色象征国家元首,新月象征马来西亚的国教伊斯兰教。

- 国徽 中间为盾形徽。盾徽上面绘有一弯黄色新月和一颗14个尖角的黄色星,盾面上的图案和颜色象征马来西亚的组成及其行政区划。盾面上部列有5把入鞘的短剑,它们分别代表柔佛州、吉打州、玻璃市州、吉兰丹州和丁加奴州。盾面中间部分绘有红、黑、白、黄4条色带,分别代表雪兰莪州、彭亨州、霹雳州和森美兰州。盾面左侧绘有蓝、白波纹的海水和以黄色为地并绘有3根蓝色鸵鸟羽毛,这一图案代表槟榔屿。盾面右侧的马六甲树代表马六甲州。盾面下端左边代表沙巴州,图案中绘有强健的褐色双臂,双手紧握沙巴州州旗。盾面下端右边绘有一只红、黑、蓝3色飞禽,代表沙捞越州。盾面下部中间的图案为马来西亚的国花──木槿,当地人称“班加拉亚”。盾徽两侧各站着一头红舌马来虎,两虎后肢踩着金色饰带,饰带上书写着格言“团结就是力量”。

- 国歌 《月光》

- 国花 木槿。马来西亚人民用这种红彤彤的木槿花朵,比喻热爱祖国的烈火般的激情。

- 面积 330257平方公里。

- 行政区划 全国分为13个州和3个联邦直辖区。13个州是西马的柔佛、吉打、吉兰丹、马六甲、森美兰、彭亨、槟榔屿、霹雳、玻璃市、雪兰莪、丁加奴以及东马的沙巴、沙捞越。另有首都吉隆坡、布特拉加亚(2000年12月成立)和纳闽3个联邦直辖区。

- 人口 2833万(马统计局2010年)。其中马来人67.4%,华人24.6%,印度人7.3%,其他种族0.7%。马来语为国语,通用英语,华语使用较广泛。伊斯兰教为国教,其他宗教有佛教、印度教和基督教等。

- 首都 吉隆坡(Kuala Lumpur),人口约167.4万(2011年7月,马统计局)。

- 国家元首 最高元首端姑·阿尔哈吉·阿卜杜尔·哈利姆·慕阿扎姆·沙阿(Sultan Tuanku Alhaj ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH),2011年12月13日就任第14任最高元首,2012年4月11日登基。

- 重要节日 全国各地大小节日约有上百个,政府规定的全国性节日有10个,即:国庆(又称独立日,8月31日)、元旦、开斋节、春节、哈芝节、屠妖节、五一节、圣诞节、卫塞节、现任最高元首诞辰。除少数节日日期固定外,其余节日的具体日期由政府在前一年统一公布。

历史

自古以来,来往中、印之间及其他更遥远国度的商船穿航马六甲海峡,使马来半岛成为东南亚主要的贸易中心。在托勒密的地图上,马来半岛被称为黄金半岛(拉丁文:Golden Chersonese),马六甲海峡则称为象牙海湾(拉丁文:Sinus Sabaricus)。历史上最古老的马来王国在公元10世纪时自沿海港城开始发展,包括吉打州的狼牙脩(Langkasuka)、布秧谷(Lembah Bujang)、霹雳州的木歪(Beruas)、刚迦王国(Gangga Negara)及吉兰丹州的盘盘。中国宋元时代称这里为佛罗安国、单马令国。

伊斯兰教在14世纪传至登加楼州。15世纪初,拜里米苏拉创立马六甲王朝(满剌加)但马六甲王朝的繁荣却招致葡萄牙在1511年的入侵。随后荷兰与英国也相继以马六甲为殖民中心,并逐渐控制马六甲海峡。

法兰西斯·莱特在1786年开拓并发展槟城为军事及商业中心。但很快的槟城的重要性就被斯坦福·莱佛士爵士在1819年开拓的新加坡所取代。1824年,英国在《英荷条约》签订后,从荷兰手中获得马六甲。1826年,英国设立了隶属加尔各答的不列颠东印度公司的海峡殖民地,并渐于马来半岛扩展影响力。初期的海峡殖民地包括槟城、新加坡及马六甲。1867年,设于伦敦的殖民厅接管海峡殖民地。

当时,许多马来州属的统治者为了解决州内的纷争而向英国殖民者求助。在殖民厅接管海峡殖民地的十年内,一些马来半岛西海岸的马来州属也相继纳入英殖民者掌管范围。海峡殖民地的商人都希望英国政府介入马来半岛产锡州属的内政。另外华侨党派的纷争及内战,使英政府采取了有利于商人的炮舰外交。1874年的邦咯条约最终促成英殖民者的权力扩张。在20世纪之前,由彭亨、雪兰莪、霹雳及森美兰州所组成的马来联邦(非马来亚联合邦)为英籍总督们所管辖。这些总督听令于驻在新加坡的最高专员兼海峡殖民地总督;最高专员则直接向伦敦的殖民厅报告。

其他的马来半岛的州属被称为马来属邦。虽然他们不直接从属英殖民者,但州内皆驻有英国参政司。四个北部州属:玻璃市、吉打、吉兰丹及登加楼曾经被泰国统治。英属北婆罗洲(现为沙巴州)曾被苏禄王朝统治,英籍的布洛克家族则管辖拥有大片森林的砂拉越州。第二次世界大战时日本的统治及战后马来亚共产党的叛乱,促使越来越多人支持马来亚的独立。战后英国政府于1946年将马来属邦重组为马来亚联盟(Malayan Union),但因普遍受到反对,而于1948年重组为马来亚联合邦。使马来族群更向往一个更有利于他们的制度,期间开始排拒新加坡留在新国体的要求,同时决定不实施双重国籍制度,认为这将使许多移民族群同时持有马来亚及祖国的国籍。马来亚联合邦最终在1957年8月31日独立。这个新的国家并不包括新加坡。

马来西亚在1963年9月16日成立,由新加坡、北婆罗洲(改称沙巴)及砂拉越(后两者处在婆罗洲上)与马来亚联合邦共同参组。文莱苏丹虽然曾表示有意加入,但最后因为石油利益纠纷而放弃。马来西亚在独立初期所面对的危机包括印度尼西亚总统苏卡诺欲占有马来西亚的意图、新加坡在1965年8月9日的退出及1969年5月13日发生种族暴力血腥冲突,史称五一三事件。菲律宾也曾在这时期声称拥有沙巴州的主权,因汶莱苏丹在1704年把其东北的领地让给苏禄苏丹;这个问题尚未完全解决。

1969年之后的数任首相不平等的给予马来人种种特权在经济领域和政治领域和受教育权的马来西亚新经济政策,遭国内各族群的反对,但反对无济于事。至此以后,马来人享有经济政治教育上的特权、有利于马来民族(称bumiputra “土著”)及中庸伊斯兰教的经济及政治制度。

地理

马来西亚主要有中间隔着南中国海的东马来西亚及西马来西亚组成。马来西亚大部分的沿海地区都是平原,中部则是布满茂密热带雨林的高原。最高山峰是处于沙巴州(马来文:Sabah)的京那巴鲁山(马来文:Gunung Kinabalu,山又名“中国寡妇山”或“神山”,为东南亚最高的山峰),海拔4095米,以每年5毫米的速度长高。

布城(Putrajaya)是一个新建立的政府机构中心,建立的目的主要是舒缓马来西亚最大城市吉隆坡的交通阻塞。首相署在1999年开始迁至布城,预料将在2005年搬迁完毕。吉隆坡依然是国会所在地及国家商业及经贸中心。其他主要城市包括槟城,马六甲,新山,亚罗士打及怡保。

西马来西亚(或称马来半岛)位于赤道北部,经度大约介于100度至119度之间,纬度09度,邻国有北部的泰国和南部的新加坡。而东马来西亚则在婆罗洲上的沙巴、砂拉越两州所组成,总面积为32万9750平方公里。婆罗洲上还包括了汶莱和印尼的加里曼丹。

马来西亚属热带海洋性气候。由于海洋温度调节,终年高温多雨,白天平均气温31℃-33℃,夜间平均气温在23℃-28℃,高原地区的夜间气温可低至16℃-18℃。全国平均年降雨量为2000-2500毫米,每年10月至次年3月刮东北季风,为雨季,降雨较多;4-9月刮西南季风,为旱季,降雨较少。马来西亚地处热带季风区,自然条件优越,植物茂盛,物种繁多,森林覆盖率达75%以上。

政治

马来西亚实行君主立宪联邦制。出于历史原因,沙捞越州和沙巴州拥有较大自治权。

以巫统为首的执政党联盟国民阵线(简称“国阵”)长期执政,马来人主导政权,政局总体稳定。2003年10月31日,马哈蒂尔辞去党政职务,巴达维接任马来西亚第五位总理及国阵、巫统主席,政权平稳过渡。2004年3月21日,马来西亚举行第11届全国大选,国民阵线赢得下议院90%以上席位,继续执政,巴达维蝉联总理。巴执政以后,努力打造一个廉洁、高效、透明的政府,提升国家对外形象和竞争力。2008年3月8日,马来西亚举行第12届全国大选,国民阵线赢得222个国会议席中的140个,维持执政地位,自上世纪70年代以来国阵议席首次未达三分之二。马反对党伊斯兰教党、民主行动党和人民公正党共夺得82个国会议席,获得5个州执政权,较上届有较大突破。巴达维于大选后继续蝉联总理。2009年3月,巴达维辞去党政职务。4月,纳吉布接任国阵、巫统主席,并担任马第六任总理。

宪法

1957年颁布马来亚宪法,1963年马来西亚成立后继续沿用,改名为马来西亚联邦宪法,后多次修订。宪法规定:最高元首为国家首脑、伊斯兰教领袖兼武装部队统帅,由统治者会议选举产生,任期5年。最高元首拥有立法、司法和行政的最高权力,以及任命总理、拒绝解散国会等权力。1993年3月,马议会通过宪法修正案,取消了各州苏丹的法律豁免权等特权。1994年5月修改宪法,规定最高元首必须接受并根据政府建议执行公务。2005年1月,马议会再次通过修宪法案,决定将各州的水供事务管理权和文化遗产管理权移交中央政府。

统治者会议

由柔佛、彭亨、雪兰莪、森美兰、霹雳、丁加奴、吉兰丹、吉打、玻璃市9个州的世袭苏丹和马六甲、槟榔屿、沙捞越、沙巴4个州的州元首组成。其职能是在9个世袭苏丹中轮流选举产生最高元首和副最高元首;审议并颁布国家法律、法规;对全国性的伊斯兰教问题有最终裁决权;审议涉及马来族和沙巴、沙捞越土著民族的特权地位等重大问题。未经该会议同意,不得通过有关统治者特权地位的任何法律。内阁总理和各州州务大臣、首席部长协助会议召开。

议会

议会也称国会,最高立法机构。由上议院和下议院组成。2003年5月,国会通过重新划分国会和州议会选区的动议,国会下议院议席从194增至219个,除沙捞越以外的12个州议席从422增至505个。议员任期5年。2008年3月,马举行第12届全国大选,共设下议院议席222个。2011年国阵占下议院137席,反对党76席,无党派9席。下议长丹·斯里·达图·班迪卡·阿敏(Tan Sri Datuk PANDIKAR AMIN bin Haji Mulia),2008年4月28日就任。上议院共70席,由全国13个州议会各选举产生2名,其余44名由最高元首根据内阁推荐委任,任期3年,可连任两届。2011年共有上议员62名,空缺8名。现任上议院议长丹·斯里·阿布·扎哈(Tan Sri ABU ZAHAR bin Pawanteh),2010年4月26日就任。

政府

2009年4月9日,纳吉布接任总理后进行内阁改组,共设25个部,内阁成员有:总理兼财政部长、妇女、家庭与社会发展部长纳吉布(Dato' Seri Haji Mohd. NAJIB Razak),副总理兼教育部长穆希丁(Tan Sri Dato' Haji MUHYIDDIN)、总理府部长帕拉尼威尔(DATO' PALANIVEL)、总理府部长许子根(Tan Sri Dr KOH TSU KOON)、纳兹里(Dato' Seri Mohamed NAZIR Abdul Aziz)、诺尔·穆罕默德(Tan Sri NOR MOHAMED)、贾米尔·基尔(Dato' Seri JAMIL KHIR)、伊德里斯·加拉(Dato' Seri IDRIS JALA),种植业及原产品部长柏纳·吉鲁克·东波(Tan Sri BERNARD GILUK DOMPOK),内政部长希沙慕丁(Dato' Seri HISHAMMUDDIN),新闻、通讯与文化部长拉伊斯·亚蒂姆(Dato' Seri Dr RAIS YATIM),能源、绿色科技与水务部长陈华贵(Dato' Sri Peter CHIN FAH KUI),乡村与区域发展部长穆罕默德·沙菲(Dato' Seri MOHAMED SHAFIE),高等教育部长穆罕默德·卡利德(Dato' Seri MOHAMED KHALED),国际贸易与工业部长慕斯塔法(Dato' Sri MUSTAPA),科技与创新部长麦克西姆斯·乔尼迪·翁基里(Datuk Seri Dr MAXIMUS JOHNITY ONGKILI),自然资源与环境部长道格拉斯·乌加·恩巴斯(Dato' Sri DOUGLAS Uggah Embas),旅游部长黄燕燕(Dato' Sri DR NG YEN YEN),农业与农基产业部长诺赫(Datuk Seri Haji NOH),国防部长艾哈迈德·扎希德(Dato' Seri Dr AHMAD ZAHID),工程部长沙兹曼(Dato' SHAZIMAN Abu Mansor),卫生部长廖中莱(Dato' Sri LIOW TIONG LAI),青年与体育部长艾哈迈德·沙比里·契克(Dato' Sri AHMAD SHABERY Cheek),人力资源部长苏巴马南(Datuk Dr S SUBRAMANIAM),国内贸易与消费者事务部长伊斯梅尔·萨伯利(Dato' Sri ISMAIL SABRI),第二财政部长艾哈迈德·胡斯尼(Dato' Seri Haji AHMAD HUSNI),交通部长江作汉(Dato' Seri KONG CHO HA),外交部长阿尼法(Dato' Sri ANIFAH),联邦直辖区部长农齐(Dato' Raja NONG CHIK),房屋与地方政府部长曹智雄(Dato' CHOR CHEE HEUNG)。

司法机构

最高法院于1985年1月1日成立。1994年6月改名为联邦法院。设有马来亚高级法院(负责西马)和婆罗州高级法院(负责东马),各州设有地方法院和推事庭。另外还有特别军事法庭和伊斯兰教法庭。联邦法院首席大法官丹·斯里·阿里芬·宾·扎卡利亚(Tan Sri ARIFIN BIN ZAKARIA),2011年9月12日获任命。总检察长丹·斯里·阿卜杜尔·甘尼·帕泰尔(Tan Sri ABDUL GANI PATAIL),2002年1月1日就任。

政党

注册政党有40多个。13个政党组成国民阵线联合执政。2001年5月,沙巴人民正义党解散,并入巫统。2002年1月,反对党沙巴团结党重返国民阵线。2008年4月,反对党人民公正党、民主行动党和伊斯兰教党联合组成“人民联盟”。2008年9月,沙巴进步党宣布退出国民阵线,成为独立政党。

国民阵线(National Front/Barisan Nasional):执政党联盟。1974年4月在马来亚联盟党的基础上扩大而成,成员党相对独立。大选时各党采用统一的竞选标志和宣言,候选人议席内部协商分配。强调发展经济,协调各政党利益,建立和平、稳定、繁荣、公正的社会。成员党包括马来民族统一机构,又称巫统(United Malays National Organization)、马来西亚华人公会(Malaysian Chinese Association)、马来西亚印度人国大党(Malaysian Indian Congress)、人民运动党(又称民政党,The People’s Movement Party)、马来西亚人民进步党(The People’s Progressive Party of Malaysia)、沙捞越土著保守统一党(Parti Pesaka Bumiputra Bersatu Sarawak)、沙捞越人民联合党(The Sarawak United People’s Party)、沙捞越国民党(The Sarawak National Party)、沙捞越达雅克族党(Parti Bangsa Dayak Sarawak)、沙巴自由民主党(The Liberal Democratic Party of Sabah)、沙巴人民团结党(Parti Bersatu Rakyat Sabah)、沙巴民主党(Parti Demokratik Sabah)、沙巴团结党(Parti Bersatu Sabah)。国民阵线主席通常由巫统主席兼任,现任主席为纳吉布。

主要执政党:

(1)马来民族统一机构(The United Malays National Organization,简称巫统,UMNO):马来人政党。成立于1946年5月11日。1987年4月因党争而分裂,被法庭判为非法组织。1988年2月马哈蒂尔在原巫统基础上重组“新巫统”(The New United Malays National Organization)。1996年,从巫统分裂出去的“四六”精神党重返新巫统后再次还名为“巫统”。现有党员280万。巫统主席和署理主席代表国阵出任政府正、副总理。现任主席纳吉布,署理主席穆希丁。

(2)马来西亚华人公会(Malaysian Chinese Association,简称马华公会,MCA):最大的华人政党。1949年2月27日成立,原名马来亚华人公会,马来西亚成立后改为现名。党员103万。现任总会长蔡细历,署理总会长廖中莱。

(3)马来西亚印度人国大党(Malaysian Indian Congress,简称印度人国大党,MIC):1946年8月2日成立。马来西亚印度、巴基斯坦族政党,旨在争取和维护两族利益。党员55万人。主席达图·帕拉尼威·哥维达萨米(Datuk Palanivel Govindasamy),2010年12月6日就任。

主要反对党:

(1)伊斯兰教党(Parti Islam Malaysia):原称泛马伊斯兰教党。以马来穆斯林为主的宗教政党,主要势力在北马。1951年8月23日成立,1973至1977年曾加入国民阵线。1959至1978年和1990年至今在吉兰丹州执政,1999至2003年在丁加奴州短期执政。1992年8月决定在吉兰丹州实施伊斯兰刑事法。党员80万。现任主席哈迪·阿旺(HADI AWANG)。

(2)民主行动党(The Democratic Action Party):以华人为主的多民族政党。1966年3月19日成立,前身是新加坡人民行动党在马来半岛的分部。本届国会最大反对党。主席卡巴星(KARPAL SINGH)。

(3)人民公正党(People's Justice Party/Party Keadilan Rakyat):1999年4月4日成立,前身是1990年注册的伊斯兰教社会联盟。旨在联合各政党和非政府组织力量,抗衡政府,争取公正。2003年7月,国民公正党决定与反对党人民党合并为人民公正党。党主席为原公正党主席、前副总理安瓦尔夫人旺·阿兹莎(Wan Azizah),署理主席为穆罕默德·阿兹敏·宾·阿里(Mohamed AZMIN BIN ALI),前副总理安瓦尔·伊布拉希姆(ANWAR IBRAHIM)曾任该党顾问。

重要人物

端姑·阿尔哈吉·阿卜杜尔·哈利姆·慕阿扎姆·沙阿:最高元首。1927年11月28日生于吉打州,1955年英国牛津大学伍德翰姆学院毕业。1958年7月14日任吉打州第27任苏丹。1970年9月至1975年9月任马第五任最高元首。2011年12月再次出任马最高元首。夫人哈米娜(Hajja Haminah Binti Hamidun),育有三女。

达图·斯里·纳吉布·敦·拉扎克:总理兼财政部长。马第二任总理拉扎克的长子。1953年7月24日生于彭亨州。获英国诺丁汉大学经济学士学位。1976年当选国会下议员,1978年任能源、电讯和邮电部副部长,是马历史上最年轻的下议员和副部长。此后历任彭亨州州务大臣、文化、青年和体育部长、国防部长、教育部长等职。2004年1月起任现职,2004年3月大选后连任。巫统资深领袖,曾连续多次当选巫统副主席,2004年1月起任巫统署理主席。2008年3月大选后连任副总理和国防部长,同年9月改兼任财政部长。2009年4月就任马第六任总理。夫人达汀·斯里·罗斯玛·曼苏尔(Datin Seri Rosmah Mansor),育有五名子女。

穆希丁·雅辛:副总理兼教育部长。1947年5月15日生于柔佛州。曾获马来西亚大学马来文学系及经济学系荣誉学位。1978年首次当选国会议员。1992年至1995年任柔佛州州务大臣。1995年起历任青年及体育部长、国内贸易及消费事务部长、农业及农基产业部长,2008年3月全国大选后出任国际贸易及工业部长。2009年3月当选巫统署理主席,4月出任副总理兼教育部长。已婚,育有4名子女。

经济

马来西亚是相对开放的以国家利益为导向与新兴工业化市场经济体。国家透过宏观经济计划,在指引经济活动上发挥了重要作用,但其重要性逐渐下降。马来西亚拥有亚洲最佳的经济纪录,国内生产总值从1957至2005年,每年平均增长6.5%[59]。2007年,马来西亚是东南亚第三大经济体,并且依据购买力平价是全球第29位的经济体,国内生产总值净额在2008年是2,220亿美元。2007年之后,维持5%-7%的成长率。2009的国民平均所得是美金14,900元。2009年的国内生产总值是3,836 亿美元,每人平均国内生产总值是8,100美元。

在1970年代,先前以矿产与农业为基础的马来西亚经济,开始转型朝向多领域的经济。从1980年代,工业领域已主导马来西亚的经济成长[94]。高水平的投资扮演重要的角色。在1997年亚洲金融危机,马来西亚经济的恢复比起邻近国家更快速,而且已恢复到危机前的人均国内生产总值14,800美元[95][96]。经济不平等存在于不同的族群之间,华人占有马来西亚70%的市场资本,即使他们的人口只占不到全国三分之一。

马来西亚是一个自然和农业资源的出口国,最值钱的出口物资是石油。有一段时间,它是世界上的锡、橡胶和棕榈油的最大生产国。制造业对国家经济有很大的影响,虽然马来西亚的经济结构已逐渐远离制造业。为了使经济多样化,并使马来西亚的经济减少对于出口货物的依赖,政府正推动马来西亚的旅游业。因此,旅游业已成为马来西亚的第三大的外汇收入来源,但它正受到成长中的工业经济所造成的空气和水源污染以及森林砍伐所威胁。大马已发展成为伊斯兰银行的一处中心,而且该国在伊斯兰银行拥有最多的女性劳工。知识经济服务也正在扩张

上世纪70年代前,经济以农业为主,依赖初级产品出口。70年代以来不断调整产业结构,大力推行出口导向型经济,电子业、制造业、建筑业和服务业发展迅速。同时实施马来民族和原住民优先的“新经济政策”,旨在实现消除贫困、重组社会的目标。

1991年提出“2020宏愿”的跨世纪发展战略,旨在2020年将马建成发达国家。重视发展高科技,启动了“多媒体超级走廊”、“生物谷”等项目。1998年受亚洲金融危机冲击,经济出现负增长。通过稳定汇率、重组银行企业债务、扩大内需和出口等政策,经济基本恢复并保持中速增长。2008年下半年以来,受国际金融危机影响,国内经济增长放缓,出口下降,政府为应对危机相继推出70亿林吉特和600亿林吉特刺激经济措施。2009年纳吉布总理执政后,采取了多项刺激经济和内需增长的措施。目前经济逐步摆脱金融危机影响,企稳回升势头明显。2010年公布了以“经济繁荣与社会公平”为主题的第十个五年计划,并出台“新经济模式”,继续推进经济转型。2011年主要经济数字如下:

国内生产总值(GDP):2320.5亿美元

国内生产总值增长率:5.1%

人均国内生产总值:7962美元

通货膨胀率:3.2%

对外贸易总额:4229亿美元

外汇储备:1336亿美元

外债总额:489亿美元(2010年)

资源

自然资源丰富。橡胶、棕油和胡椒的产量和出口量居世界前列。曾是世界产锡大国,近年来产量逐年减少。石油储量丰富,此外还有铁、金、钨、煤、铝土、锰等矿产。

工业

政府鼓励以本国原料为主的加工工业,重点发展电子、汽车、钢铁、石油化工和纺织品等。2010年制造业销售额为8365亿林吉特,就业人数181.2万。

矿业

以锡、石油和天然气开采为主,2010年矿业总产值估计为44.96亿林吉特。据马能源、供水及通讯部统计,马原油储量为52.5亿桶,可供开采19年。天然气储量为24889.85亿立方米,可供开采33年。2010年石油产量为2.3亿桶,液化天然气产量为2436.3万吨。

农牧渔林业

耕地面积约485万公顷。农业以经济作物为主,主要有油棕、橡胶、热带水果等。粮食自给率约为70%。2010年农业总产值为1046亿林吉特,占国民生产总值的7.3%,就业人口147.5万。

盛产热带林木。渔业以近海捕捞为主,近年来深海捕捞和养殖业有所发展。2010年鱼类捕捞量为143万吨。

服务业

范围广泛,包括水、电、交通、通讯、批发、零售、饭店、餐馆、金融、保险、不动产及政府部门提供的服务等。70年代以来,马政府不断调整产业结构,服务业得到迅速发展,成为国民经济发展的支柱性行业之一。就业人数约535.36万,占全国就业人口的50.76%,是就业人数最多的产业。自1996年设立“多媒体超级走廊”以来,创造了超过4万个就业机会。截至2006年7月,多媒体超级走廊内1552家注册公司销售收入约60亿林吉特。

旅游业

国家第三大经济支柱,第二大外汇收入来源。1990年和1994年举办两届马来西亚观光年。拥有饭店约1878家,饭店入住率55.3%。主要旅游点有:吉隆坡、云顶、槟城、马六甲、浮罗交怡岛、刁曼岛、热浪岛、邦咯岛等。据马旅游部统计,2008年赴马游客为2205万人次,2009年为2365万人次。2010年为2470万人次,收入583亿林吉特。

交通运输

全国有良好的公路网,公路和铁路主要干线贯穿马来半岛南北,航空业亦较发达。

公路:2003年全国公路总长75893公里。截至2005年底,注册交通工具1480万辆。

铁路:2003年总长2267公里,主要贯穿马来半岛。

水运:内河运输不发达,海运80%以上依赖外航。共有各类船只1008艘,其中100吨位以上的注册商船508艘,注册总吨位175.5万吨;远洋船只50艘。共有19个港口。近年来大力发展远洋运输和港口建设,主要航运公司为马来西亚国际船务公司,主要港口有巴生、槟城、关丹、新山、古晋和纳闽等。

空运:民航主要由马来西亚航空公司和亚洲航空公司经营。马航有飞机82架,辟有航线113条。1996年11月,亚洲航空公司投入运营,亚航有飞机175架,辟有航线83条。全国共有机场37个,其中有5个国际机场:吉隆坡、槟城、浮罗交怡、哥打基纳巴卢和古晋。

财政金融

2011年3月,马外汇储备为1301亿美元。

对外贸易

马来西亚现为世界第18大贸易国。2007年主要出口市场为:美国、新加坡、欧盟、日本和中国。主要进口机械运输设备、食品、烟草和燃料等。

外国资本

马来西亚大力吸引外资。2006年外国投资总计202亿林吉特,主要外资来源地为日本、荷兰、澳大利亚、美国和新加坡。2009年吸引外国直接投资275.6亿林吉特,2010年马外资流入量为133亿林吉特。

人民生活

2011年马家庭平均可支配收入为每月4025林吉特。截至2010年,全国共有32979名医生,137所医院。1986年马发现首例艾滋病患者,截至2006年6月,马共发现艾滋病患者5830人。2010年人均寿命男性为71.9岁,女性为77岁,婴儿死亡率6.8‰。

军事

陆军的前身是1935年英国殖民地政府组建的马来兵团。1958年从英国人手中接管原英殖民地海军辅助部队,1963年正式改为马来西亚皇家海军。1958年6月1日正式建立马来皇家空军。最高元首是三军最高统帅。国防决策机构为国家安全委员会,总理任主席。武装部队总司令是军队最高指挥官。总司令穆罕默德·安瓦尔上将,2005年4月任职。实行志愿兵役制,服役期10年。

三军总兵力12.95万人。陆军10.5万人,编成1个军团司令部、4个师、1个快速反应旅、10个步兵旅、5个炮兵团、4个装甲团,装备坦克26辆、装甲车1100余辆、火炮400门。海军1.25万人,编有两个海军司令部,编成10个中队,装备100余艘舰船,有海军基地4处。空军1.2万人,编两个管区(下辖5个营)、12个飞行中队和支援部队,有空军基地3处。另有预备役部队4.66万人,准军事部队20余万人。

教育

实施小学免费教育。2006年小学适龄儿童入学率为90.1%,中学入学率为60%。全国有马来亚大学、国民大学等20所高等院校,近年来私立高等院校发展很快,有私立学院600多所。2010年在校大学生63万人。

华文教育

马来西亚华文教育在东南亚乃至全世界首屈一指,是除中国大陆、台湾、港澳地区以外唯一拥有小学、中学、大专完整华文教育体系的国家。马来西亚人口约2600多万,由马来人、华人、印度人等组成,是个多元种族、多元文化、多元宗教的国家。马华人约620多万,约占全国人口的23.6%,祖籍以中国福建、广东和海南为主,日常社交中除使用方言外,华语是他们共同使用的母语。随着中国经济的快速发展和国际地位的不断提高,汉语在全球已成为一种强势语文。马政府对华文教育态度有所好转。我积极与马开展教育交流,为马华文教育提供有力的支持。马华文教育有着广阔的前景。

马来西亚华文教育历史悠久 自19世纪初,华文教育以私塾的形式在马来半岛和新加坡出现至今,虽历尽艰辛坎坷,但从未在马中断过。不论是在英国殖民时期、日战期间,还是在独立以后,无论受政府法令和政策的限制,还是受马来民族主义情感的制约,但在华人社团和马华人政党的共同努力下,马华文教育保存完好。

为维护华人学习母语的权力,继承和弘扬中华文化,长期以来,马华社通过华人政党向政府提出诉求;“董教总”(马华文学校董事联合会总会和马华文学校教师会总会的简称),作为维护和发展马华文教育的主要民间机构,为华教进行了不懈的抗争;华社、华商出钱出力,支持华小和独中的生存与发展。马华文教育能有今天的发展,凝聚了马华各政党和一批经济实力雄厚、热心华文教育的华社有识之士的满腔心血。

马华文教育具有良好的基础和相当的规模 据马教育部提供的最新资料,马现有华文小学1290所,华文独中60所,华文大专院校3所(南方学院、韩江学院、新纪元学院)。除此之外,还有153所国民小学提供交际华文课程,78所国民改制型中学设有华文必修课程,24所寄宿中学向马来学生提供华文课程,16所师范学院开办中小学中文教师培训课程,马来亚大学、博特拉大学、国民大学等国立大学也设有中文系,其中马来亚大学还设有中国问题研究所。全国就读华文人数超过20万人,其中华文独中在校学生6万多人。近年来,不仅是华裔子女进华校,一些马来人、印度人的子女也开始到华校读书。目前就读华文独中的马来学生约5000多人,就读华文小学的非华裔学生近7万人。

华文已成为马新闻媒体的主要语言之一。目前马全国中文报刊杂志几十家,马国家新闻社提供中文资讯服务,国家电视台开设了华文新闻,播放华语影片,Astro卫星电视设有多个华语频道。吉隆坡国际机场不仅在3年前开始使用中文投影通告,而且在今年年初开始用华语广播航班抵离信息。多年来,马华人文化协会、华人作家协会、华文出版社和文艺团体积极开展各项活动。精通中国历史文化的汉学家在马不乏其人。这些传媒、组织和学者对华文的传播和中华文化的发展提供了良好的平台。

马华文教学迎来新的发展契机 马政府主张保持各种族文化特色,鼓励各种族交流和融合,学习对方的语言,促进种族和谐。随着中国经济发展与强大,中文日益受到世界各国的青睐,为便于在中国寻找更大的商机,吸引更多中国游客来马旅游,马政府对华文的重要性有新的认识,对华文教育的态度也有所松动。目前,马华小的教师工资由政府发放。政府也承诺将改善华小教学设施,培训更多华文师资。今年5月,马总理巴达维宣布在第九五计划内,马所有国民小学将开设中文课程。在压倒多数的国民小学引进华课程,将意味华文进入马主流社会,其意义不同凡响。

马教育部还多次邀请我汉语语言专家来马进行华语规范讲座。今年5月,应马教育部的邀请,由我教育部语言文字信息管理司副司长王铁琨教授、《现代汉语规范词典》主编李行健教授和上海大学教授余志鸿组成的华语规范讲演团来马,在吉隆坡和槟城等地举办巡回讲座。马来西亚高教部副部长韩春锦亲自担任讲座筹委会主席。这些互动形式的讲座广受马华文界的欢迎,吸引了数千人次出席。

马华文教育面临的困难 由于历史和种族的因素,马政府对华文教育仍采取限制政策,华文教育在马来西亚始终是一个十分敏感的课题。

在“新经济政策”下,马政府在教育领域实行固打(比例)制,大学在录取新生时不以分数为录取标准,而是按种族比例分配。2002年政府虽将固打制改为绩效制(成绩),但未能改变教育歧视政策,许多品学兼优的华裔子女被国立高等学府拒之门外,难以获得政府奖学金到国外深造。长期以来,马政府不承认独中的文凭,初、高中毕业生必须在参加政府学校同等的水平考试,才能获得政府承认的相关文凭,进入高中或大学。此外,马政府至今还不承认中国大学的文凭,给赴华留学生回国就业造成困难,影响了学生到中国留学的积极性。

马政府长期致力于马来语成为唯一教学媒介语的努力。前两年,马政府又提出用英语作为数理科教学用语。这些都对华文母语教学产生重大冲击。

马华文教育虽面临政府的限制、华校资金和师资不足等诸多困难,但拥有良好基础的华文教育,在马华人社团和华人政党的重视和支持下,特别是随着我综合国力的不断提高,随着中马关系的进一步发展,马华文教育仍有很好发展前景。我宜继续做好马上层的工作,将马华人社团、马华人政党、国内教育部门及我馆的共同努力形成合力,使马华文教育有更大的发展。

文化

马、华、印各族都有自己独特的文化。政府努力塑造以马来文化为基础的国家文化。

马来西亚是个多元族群、多元文化和多元语言的社会。最早的文化源自于当地的原住民部族,随后马来人搬到这里。中华文化和印度文化所具有的实质影响力,可追溯到外国贸易开始活跃于这个区域之时。对于马来西亚文化产生重大影响的其他文化,包括波斯、阿拉伯与英国文化。由于政府的政治结构,再加上社会契约的理论,对于少数族群产生了最低限度的文化同化。

1971年,政府创立一套“国家文化政策”。这项政策明确界定了马来西亚的文化,指出它的基础必须建立在马来西亚土著的文化,它可能包括来自其他文化的适当元素,而且伊斯兰教必须在马来西亚文化扮演重要角色[137]。这套政策也提升了马来语言优于其他语言的地位。政府对于文化的干预,导致非马来人的不满,他们觉得自己的文化自由遭到减损。华人与印度人的社团组织都向政府提交备忘录,指责政府制订一个不民主的文化政策。

马来西亚与邻国存在着一些文化争端,尤其是印尼。这两个国家共同具有类似的文化资产,分享许多传统和项目。然而,争端发生在某些事情上,从烹饪菜肴到马来西亚国歌。印尼对于保护本国的文化遗产,抱有强烈的感情。马来西亚政府和印度尼西亚政府已召开会议,化解一些由于重叠文化而产生的紧张局势。马来西亚倒没有这么强烈的感觉,在那里大多数人认识到,有许多文化价值是共享的。

语言

马来西亚的官方语言称为马来西亚语,一种标准化的马来语。英语在过去较长的一段时间,曾经是实际上的官方语言,虽然在1969年种族骚乱后,马来语成为主要语言[46]。在马来西亚社会的许多领域,英语依然是一种活跃的第二语言,而且在所有的公立学校,强制规定为数学和科学项目(数理)的教学语言。马来西亚英语也称为马来西亚标准英语(MySE),是源自英国英语的一种英语型态,虽然很少正式使用这个名称,除非是跟教育有关的讨论。马来西亚英语也广泛使用在企业,并使用大马式英语(Manglish),这是一种口语化的英语形式,带有很重的马来语、华语方言及泰米尔语的影响。政府不鼓励错误使用马来语,并对那些混合马来语和英语的公共标示牌处以罚款。

在马来西亚存在许多其他语言,其中包括有137种语言的使用者。西马包括41种语言。东马的土著部族有自己的语言,这与马来语有关,但容易区别。在砂拉越主要部族语言是伊班话,而在沙巴土著则是说杜顺语言。马来西亚华人多讲来自中国南方各省的汉语方言,较常见的包括粤语、华语、闽南话、客家话、海南话和福州话。泰米尔语主要由泰米尔人所使用,占马来西亚印度人的多数。马来西亚泰米尔语是一个显著的方言,不同于在印度泰米尔语,加进许多来自马来语的词汇。其他南亚语言以及泰语也广泛使用于马来西亚。

有一小群马来西亚人具有高加索人种祖源,并说著克里奥尔语,例如以葡萄牙语为基础的马六甲克里奥尔语,以及西班牙语为基础的Chavacano language。

马来人的语言 现今的马来西亚马来人以标准马来语(Bahasa Melayu Baku)为共同语。这个共同语是基于马来西亚柔佛以及印尼廖内群岛的方言发展出来的。除了标准马来语以外,不同地区的马来人也讲不同的马来方言。其中有一些是马来西亚本土的方言,有些则是印尼的马来方言。

华人的语言 由于马来西亚华人坚持捍卫华文小学、华文独立中学与国民中学华文课程,并有华文报纸与媒体,以及华社组织的支持(华教、华文媒体、会党合称大马华人三大精神支柱),一般都能使用流利的华语交谈。在平常生活以及非正式场合下,多数的马来西亚华人惯用混合各种方言、英语与马来语的“罗惹式华语”。在华文学校、广播电视、公开正式场合或演说,则使用标准华语。近年马来西亚华人与大中华经济圈往来频密,标准华语因而受到重视。

华人迁居马来西亚数百年,其祖居地大多位于福建、广东、广西、海南等地。是以各种方言,也随着祖先南来,且在马来西亚继续流传。目前仍为人们所使用的方言,依据祖居地由北而南排列,包括闽清话、兴化话、闽南语、客家话、潮州话、粤语、海南话、广西粤语等等。在乡村地区,同一方言群聚居较多,会有较单一的方言。在市镇地区,虽有一到两种强势方言,但人们中多通晓各种方言,能够快速转换对答。另外,在二次大战后,当时中华民国最富裕的地区,例如上海、江苏一带吴语系华人,带着资金及技术南下,逃离战火。这批富裕的上海大亨用技术人士,部份移居香港、澳门及台湾,亦有相当部份移居至现称的吉隆坡、槟城、马六甲及文莱。故现在当地的上海、江苏后裔仍普遍以沪语(上海话)交谈。

马来西亚华人姓名的英文拼字,目前也是大马卡与护照登载的正式名字,多是依据父亲一方的方言而来。例如,姓氏“张”字可能拼为下列其中一种:Chong、Tiung、Chang、Tiong、Teo、Cheong。马来西亚华人拼写英文姓名时,习惯直接将三个字或四个字分开,首字母均大写。例如已故华教斗士沈慕羽,姓名拼为Sim Mow Yu。

印度人的语言 马来西亚的印度人以祖籍印度东南部泰米尔纳德邦的(泰米尔人)为主,占马来西亚印度裔人口的85%,其余的15%印度裔包括:

祖籍印度西北部旁遮普邦的旁遮普人(Punjabi)

祖籍印度西北部古吉拉特邦的古吉拉特人(Gujarati)

祖籍印度东北部西孟加拉邦的孟加拉人(Bengali)

祖籍印度中部的马哈拉施特拉邦的帕西人(Parsi)

祖籍印度东南部安得拉邦的泰卢固语系人(Telegu)

祖籍印度东南部泰米尔纳德邦的嘛嘛人(Mamak)

祖籍印度西南部喀拉拉邦的马拉雅拉姆语系人(Malayalam)和卡卡人(Kaka)

祖籍印度西南部卡纳塔克邦的卡纳塔克人(Kannada)

祖籍印度西南部果阿邦的果阿人(Goans)

祖籍斯里兰卡(Sri Lanka)东部和北部的锡兰人(Ceylonese)

祖籍尼泊尔的廓尔喀人(Gurkha)

峇峇娘惹的语言 峇峇娘惹是一个时代的产物,是15世纪至上世纪中叶华族及马来族通婚而产生的族群,主要分布于槟城、马六甲及新加坡。他们早期通用一种以马来语和闽南语混合而成的语言。在十九世纪,因为英国势力,多数主要是用英语互相沟通。

原住民的语言 在马来西亚半岛,原住民一般使用各自的母语,但也能使用流利的马来语。在砂拉越,伊班人(达雅克族)一般使用伊班语、马来语及英语。在沙巴,卡达山人(杜顺人)一般使用卡达山语、马来语及英语。同时,亦有数十种原住民方言在此通行。

文学

马来西亚有坚强的口语传统,自从书写文字到来之前就已存在,一直持续到今天。每个马来苏丹国建立了自己的文学传统,受到先前存在的口语故事以及连同伊斯兰教传入的故事所影响。华人与印度文学随着他们的人口在马来西亚的增加而逐渐变得常见,而且从19世纪开始,开始由华文或印度文产生本地作品英文也成为常见的文学语言。印刷机的出现是一个关键,让更多人能够看到文学作品,先前文学作品都是手抄本,有钱人才买得起[147]。然而,在懂得英文的马来皇族,以及只能够读马来文的中低阶层之间依然有一条界线。1971年,政府采取步骤,界定了不同语言文学。以马来文书写的文学作品称为“马来西亚民族文学”(national literature of Malaysia),以其他土著语言写成的文学称为“区域文学”(regional literature),而采用其他语言的文学称为“地方文学”(sectional literature)。马来诗高度发达,并采用多种形式。Hikayat 的形式很受欢迎,pantun 的形式已从马来语传到其他语言。

最早的马来文学是以爪夷文写成。已知最早的马来书写作品是登嘉楼石碑(Terengganu stone),在1303年雕成[76]。比较有名的作品是《马来纪年》( Malay Annals ,马来文称为 Sulalatus al-Salatin 或 Sejarah Melayu )。它最早的记录是在15世纪,虽然自那时以来历经多次编辑。汉都亚是另一个经典故事,依据当时发生的事情所书写。这两本书都被提名为世界遗产项目,列在联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)的“世界记忆”计划之下。直到19世纪,马来西亚文学的生产主要集中在皇室的故事。在此之后,它扩大到其他领域。

艺术

马来西亚传统艺术,主要是集中在雕刻、编织、银器。传统艺术的范围从农村的手工编篮到马来宫廷的银器。常见的艺术品装饰包括Kris、槟榔套,蜡染编织。东马来西亚土著最广为人知的是木制面具。每个族群都具有不同的表演艺术,它们之间几乎没有重叠。不过,马来艺术确实显示出北印度的影响,这是由于印度的历史影响。

马来传统音乐和表演艺术似乎起源于吉兰丹-北大年地区,具有来自印度、中国、泰国和印度尼西亚的影响。音乐的基础是打击乐器,最重要的是Kendang(一种鼓)。至少有14种传统鼓。鼓等传统打击乐器,而且往往由天然材料制成。音乐在传统上用来讲故事、庆祝生命周期事件以及某些场合,例如一场丰收。曾经被用来长途通信。在东马来西亚,以锣为基础的音乐团体,如阿贡和kulintang常用于仪式,如葬礼和婚礼。这些乐团也常见于邻近地区,如在菲律宾南部、印尼加里曼丹和文莱。马来西亚半岛南部的柔佛州,有一个明显受阿拉伯和波斯影响的艺术表演,如Zapin与Hamdolok,乐器如Gambus和Samrah。

宗教和风俗习惯

马来西亚为君主立宪议会民主制国家。全国有32个民族,以马来人、华人、印度人为主。截至2007年底马总人口为2717万,其中马来人约占66.1%,华人约占25.1%,印度人约占7.5%,其他种族约占1.3%。他们的宗教、文化和风俗习惯各异。主要有伊斯兰教、佛教、道教、印度教、基督教、锡克教、天主教。伊斯兰教为国教。一般说来,马来人信奉伊斯兰教,华人信奉佛教、印度人信奉印度教,小部分华人、欧亚混血人和沙巴、砂捞越的少数民族信奉基督教和天主教。

13世纪前后,随着阿拉伯文化传入,伊斯兰教在马来西亚逐渐传播。1957年独立时定为国教。宪法规定,伊斯兰事务属各州管辖,各州苏丹为本州伊斯兰教领袖,没有州苏丹的马六甲、槟城、砂捞越、沙巴四州的教长由最高元首担任。中央政府仅负责处理涉及联邦直辖区的伊斯兰事务。马来西亚伊斯兰主要属逊尼派。

马来穆斯林一般较虔诚,每天都祈祷五次,到麦加朝圣过的人倍受尊敬。回历九月是斋月,马来人一般情况下均昼禁夜食,只有年老体弱多病、孕妇或外出旅行者可例外。马来人平时一般忌讳用左手,习惯用右手用餐或接受别人的东西。通常男士不主动与女士握手。马来人普遍喜好辣食,忌食猪肉,不饮烈性酒,在正式场合也不敬酒。马来人最禁忌的动物是猪,但喜爱猫。

清真寺是穆斯林举行宗教仪式的地方,对外开放时,女士需穿长袍及戴头巾。否则将被拒之门外。马来人男女传统礼服分别是:男士为无领上衣,下着长裤,腰围短纱笼,头戴“宋谷”无边帽,脚穿皮鞋。女士礼服也为上衣和纱笼,衣宽如袍,头披单色鲜艳纱巾。马来人男女礼服和便服都有一个共同的特点,即又宽又长,遮手盖脚且色彩鲜艳,图案别致,样式美观。目前打工族为了工作穿着方便,一般着轻便的西服,只在工余在家或探亲访友或在重大节日时,才着传统服装。在各种正式场合,男士着装除民族服装或西服外,可穿长袖峇迪衫。峇迪衫是一种蜡染花布做成的长袖上衣,质地薄而凉爽,现已渐渐取代传统的马来礼服,成为马来西亚“国服”。在马来西亚除皇室成员外,一般不穿黄色衣饰。

新闻出版

马来西亚约有50份报纸,用8种文字出版,发行量从几万到几十万不等。主要报纸有:马来文的《马来使者报》、《每日新闻》、《祖国报》;英文的《新海峡时报》、《星报》、《马来邮报》;华文的《南洋商报》、《星洲日报》等。

马来西亚国家新闻社:简称马新社,半官方通讯社。成立于1968年,在亚太地区设有33家分社。

马来西亚广播电台:官办。建于1946年。拥有6个广播网,用马来语、英语、华语和泰米尔语广播。马来西亚之声:建于1963年。用马来语、阿拉伯语、英语、印尼语、缅甸语、菲律宾语和泰语等对外广播。

马来西亚电视台:官办。建于1963年。包括第一电视台(TV1)和第二电视台(TV2)。用马来语、英语、华语和泰米尔语播放。私营电视台有第三电视台(TV3)、城市电视(METRO VISION)和国民电视(NTV)三家。近年开办了ASTRO卫星有线电视频道。2004年1月开播了8TV电视台。

旅游

岛屿、沙滩

- 诗巴丹岛, 沙巴

- 兰卡威, 吉打州

- 热浪岛(Pulau Redang), 丁加奴

- 停泊岛(Pulau Perhentian), 丁加奴

- 刁曼岛(Tioman Island), 彭亨

- 麻布岛 (Mabul Island), 沙巴

- 巴雅岛海洋公园 (Pulau Payar Marine Park), 吉打州

- 诗巫岛 (Pulau Sibu), 柔佛

- Tasik Dayang Bunting , 吉打州

- 峇都丁宜(Batu Ferringhi), 槟城

- 波德申, 森美兰州

- 邦咯岛(Pangkor Island), 霹雳

- 东姑阿都拉曼海洋公园 (Tunku Abdul Rahman Marine Park), 沙巴

- 巴雅岛海洋公园 (Pulau Tiga Marine Park), 沙巴

- 浪中岛(Lang Tengah Island), 丁加奴

- 达代湾, 吉打州

- 迪沙鲁 (Desaru), 柔佛

- 迪沙鲁海滩, 柔佛

- 必昔甘巴尤海滩 (Beach of Whispering Breeze), 吉兰丹州

- 奥尔岛 (Pulau Aur), 柔佛

- 湿米岛 (Pulau Beras Basah), 吉打州

- 棉花岛(Pulau Kapas), 丁加奴

- 拉哇岛 (Pulau Rawa), 柔佛

- 水上村(Water Village), 纳闽

- 拉央拉央岛 (Layang Layang Island), 沙巴

沙巴

- 京那巴鲁公园 (Kinabalu Park)

- 诗巴丹岛

- 雨林探索中心 (Rainforest Discovery Centre)

- 西必洛人猿庇护中心 (Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre)

- 东姑阿都拉曼海洋公园 (Tunku Abdul Rahman Marine Park)

- 丹浓谷 (Danum Valley)

- 麻布岛 (Mabul Island)

- 长鼻猴野生动物园 (Monkey Tops Safari)

- 京那巴鲁山攀岩径道

- 巴雅岛海洋公园 (Pulau Tiga Marine Park)

- 昆达山战争纪念园 (Kundasang War Memorial)

- 拉央拉央岛 (Layang Layang Island)

沙捞越

- 摩路山国家公园(Gunung Mulu National Park)

- 沙捞越文化村(Sarawak Cultural Village)

- 巴哥国家公园(Bako National Park)

- 长屋之旅

- 加丁山国家公园(Gunung Gading National Park)

- 砂督路周日集市

- 马当野生动物中心(Matang Wildlife Centre)

- 尼亚国家公园(Niah National Park)

- 欣米拉兆国家公园(Similajau National Park)

- 兰卑尔山国家公园

- 猫博物馆(Cat Museum)

- 老妇人油井(The Grand Old Lady)

纳闽

- 水上村(Water Village)

- 古邦湾地下隧道(Tanjung Kubong Tunnel)

- 和平公园(Peace Park)

吉隆坡

- 双子塔 (Petronas Twin Towers)

- BBKLCC

- 中央艺术坊 (Central Market)

- 吉隆坡塔 (KL Tower)

- 茨厂街(Petaling Street) 位于吉隆坡最早的唐人街中心地段

- Brickfields

- 吉隆坡城中城水族馆 (Aquaria KLCC)

- 吉隆坡雀鸟公园 (KL Bird Park)

- 伊斯兰艺术博物馆 (Islamic Arts Museum)

- 东姑阿都拉曼路 (Jalan Tuanku Abdul Rahman)

- 嘉美克清真寺 (Jamek Mosque)

- 国家博物馆

- 国家英雄纪念碑 (National Monument)

- 国家清真寺

- 苏丹阿都沙末大厦

- 总理植物园

- 尼加拉动物园(Zoo Negara)

- 皇家雪兰莪锡镴访客中心 (Royal Selangor Visitor Centre)

- 国家科学中心 (National Science Centre)

- 国家纺织博物馆 (National Textiles Museum)

- 惠里纪念馆 (P. Ramlee Memorial)

- 国家剧院 (Istana Budaya)

外交

马来西亚奉行独立自主、中立、不结盟的外交政策。视东盟为外交政策基石,优先发展同东盟国家关系。重视发展同大国关系。系英联邦成员,与其他成员国交往较多。已同131个国家建交,在83个国家设有105个使领馆。

大力开展经济外交,积极推动南南合作,反对西方国家贸易保护主义。1998年主办了第六次亚太经济合作组织(APEC)领导人非正式会议。主张APEC保持松散的经济论坛性质,反对其发展为地区性集团。重视东亚合作,倡导建立东亚共同体。1997年主办了首届东盟与中、日、韩(10+3)领导人非正式会议,2005年底主办首次东亚峰会。积极致力于东盟自由贸易区建设和湄公河盆地经济开发合作。

积极发展同伊斯兰国家和不结盟国家关系,关注伊斯兰事务。主张伊拉克战后重建应尊重其主权独立和领土完整,并符合伊人民意愿。在中东问题上,认为巴勒斯坦人民的斗争不是宗教对抗,而是捍卫领土主权,独立的巴勒斯坦国应得到国际社会承认。2006年多次以伊斯兰国家会议组织和不结盟运动主席国身份召集会议,并致信联合国秘书长和各安理会常任理事国,寻求公正合理解决伊拉克问题和中东问题。

反对西方强权政治,主张维护联合国作为国际核心组织的地位,关注建立国际政治经济新秩序问题。2004年5月当选2005-2007年联合国人权委员会委员。2006年3月,第60届联大通过决议,决定成立联合国人权理事会,取代原来的人权委员会。马于同年5月当选人权理事会成员,任期3年(2006-2009年)。

支持国际反恐合作,强调反恐应解决恐怖主义产生的根源,否定伊斯兰与恐怖主义的必然联系,推动宗教和文明间对话。

在朝核问题上,认为拥有核武器的朝鲜将危及东北亚乃至全世界的安全,呼吁有关各方保持克制,赞赏六方会谈为解决朝核问题发挥的积极作用。

同中国的关系 1974年5月31日,两国建立外交关系。1990年马取消对其公民访华限制,两国人员交流不断增多。近年来,中马高层往来频繁,各领域友好合作不断深化。1999年,两国政府签署了关于双边合作发展方向的《联合声明》。2011年2月,国务委员、公安部部长孟建柱访马。3月,全国人大常委会副委员长华建敏访马。4月,马副总理穆希丁、外交部长阿尼法来华正式访问。温家宝总理应马总理纳吉布邀请正式访马。10月,马总理纳吉布出席第八届中国—东盟博览会,温总理同其共进工作早餐。2012年4月,马总理纳吉布来华出席中马钦州产业园区开园仪式,温家宝总理会见。4月,全国政协主席贾庆林过境马来西亚。5月,马前总理巴达维来华出席国际行动理事会第30届年会,温家宝总理会见。

2011年双边贸易额为900亿美元,同比增长21.3%,其中中国出口279亿美元,同比增长17.2%,进口621亿美元,同比增长23.2%。马是中国与东盟国家最大的贸易伙伴。截至2012年4月底,马实际对华投资62.3亿美元,中国在马投资5.26亿美元。2011年马来华人数124.5万人,中国公民赴马173.8万人。